Donatello. I Profeti per il Campanile di Giotto

Veduta del Campanile di Giotto con le statue dei Profeti

Nelle statue dei Profeti Donatello elabora una forma estremamente espressiva nella sua evidenza, alla ricerca di varietà e dinamismo plastico. La sua soluzione diventa quindi antitetica rispetto alle cadenze ritmiche, alle eleganze lineari e aggraziate dell'arte gotica.

- Donatello. Mappa concettuale

- Masaccio. Mappa concettuale

- Filippo Brunelleschi. Mappa concettuale

- I primi artisti del Quattrocento e opere principali

- Arte del Quattrocento. Caratteri generali

- La pittura fiamminga. Mappa concettuale

- Il palazzo signorile nel '400. Mappa concettuale

- Mappa sintetica Prospettiva brunelleschiana

- Riassunto-Spedale degli Innocenti- PDF

- Mappa Scultura Gotica

- La Bottega d'Arte Medievale. Mappa concettuale

I grandi veggenti della Bibbia

A partire dal 1416 Donatello realizza, per l'Arte della Lana, quattro o più statue di marmo a grandezza naturale, di Profeti del Vecchio Testamento. Le statue dovevano essere collocate in apposite nicchie sul Campanile di Giotto.

Le nicchie con le statue dei Profeti di Donatello sul Campanile di Giotto.

Le copie che ora li sostituiscono (gli originali sono conservati nel Museo dell'Opera del Duomo) si trovano a venti metri dal suolo.

II problema dell'autore era far discernere le sue figure da quella distanza. Egli voleva che i loro gesti fossero nitidi e le loro facce ben visibili anche nelle espressioni.

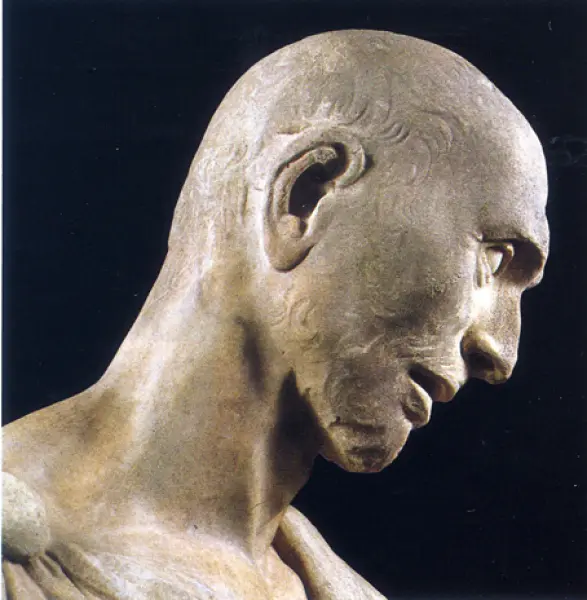

Donatello. Geremia. 1416-20. Marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. Marmo

Per questo Donatello elabora una forma estremamente espressiva nella sua evidenza, alla ricerca di varietà e dinamismo plastico, in modo anche aggressivo. La sua soluzione diventa quindi antitetica rispetto alle cadenze ritmiche, alle eleganze lineari e aggraziate dell'arte gotica.

I quattro Profeti di Donatello

Il suo stile si muove verso un realismo potente e drammatico, specialmente nei volti raggrinziti e ispidi, fortemente caratterizzati nelle espressioni cariche di pathos. Donatello, rifiutando l'idealizzazione, sceglie i suoi modelli da tipi umani tutt'altro che "nobili" o di bellezza raffinata, ma con fisionomie e tratti volutamente ordinari.

Donatello. Profeta. 1416-20. Marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. Marmo

La vera bellezza delle sue figure sta nella grandezza dell'anima e nella vita delle emozioni. L'artista fa emergere la tensione nervosa, espressa, oltre che dai visi, dai corpi sofferenti, dagli arti rigidamente angolati, dalle grosse e rozze mani che s'insinuano tra i panneggi anch'essi mossi, quasi animati di vita propria.

Donatello. Profeta con cartiglio. Dett. 1416-20. Marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. Marmo

Donatello. Geremia. Dett. 1416-20. Marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. Marmo

Donatello. Geremia. Dett. 1416-20. Marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. Marmo

Grande attenzione e sensibilità ripone l'artista nel ritrarre le emozioni umane al loro stadio più elementare e universale. Donatello creava i suoi tipi vigorosi e scarni, osservando i suoi conterranei toscani, sia che fossero patrizi o soldati, uomini di chiesa o mercanti, artigiani o contadini.

La nobilitazione delle figure avviene attraverso la comprensione profonda delle sofferenze e aspirazioni umane. La ricerca espressiva di Donatello rappresenta quindi una assoluta novità di questi volti, così modellati e caratterizzati che sono del tutto privi di precedenti, anche rispetto alla ritrattistica romana, in cui le espressioni sono molto più contenute secondo un ideale di "decoro".

Il profeta Abacuc

Donatello. Abacuc. 1427-35. Marmo. Dettaglio e insieme. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo.

La statua di Abacuc, detto anche Lo Zuccone, perchè calvo, è l'ultima della serie dei Profeti e fu eseguita da Donatello in tempi piuttosto lunghi, tra il 1427 e il 1435. Si tratta di un'immagine impressionante per il rude plasticismo e il realismo violento con cui è reso l'aspetto cadaverico e sofferente di questa figura. L'artista, nella sua volontà scandaglio psicologico, segue una ricerca di caratterizzazione del brutto intesa come traccia della sofferenza lasciata sull'uomo che porta ad una drammaticità intensa e angosciante, chiaramente anticlassica.

A. Cocchi

Donatello

Mappa sintetica con riferimenti alle opere principali dell'artista. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Donatello è stato uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, ammirato anche da Michelangelo, sapeva lavorare su qualsiasi materiale ottenendo sempre risultati eccellenti. La mappa concettuale di Geometrie fluide, in uno schema chiaro e di facile comprensione, permette di imparare con facilità gli aspetti essenziali della vita e delle opere principali di questo artista, seguendo il corso della sua lunga evoluzione stilistica.

Masaccio. Mappa concettuale

Mappa sintetica con cenni sulla vita, opere principali e caratteristiche dello stile. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Masaccio è uno dei pittori più affascinanti del '400. Nella sua breve vita ha rivoluzionato la pittura inaugurando lo stile rinascimentale. Nella mappa viene illustrata in sintesi la personalità artistica di Masaccio, con cenni biografici, esempi e spiegazioni delle opere principali. La chiarezza dei contenuti rende molto facile lo studio su questo artista.

Filippo Brunelleschi

Mappa sintetica con riferimenti alla carriera artistica ed esempi di opere.Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

La Mappa di Geometrie fluide spiega in sintesi la vita, le invenzioni e le principali opere architettoniche di Filippo Brunelleschi, protagonista assoluto del Rinascimento. La chiara forma schematica, le immagini e gli esempi facilitano la comprensione e lo studio.

In uno schema chiaro e facile da comprendere, la mappa riassume le opere e lo stile dei primi protagonisti dell'arte del Quattrocento. Le immagini, gli esempi e la grafica aiutano ad imparare senza fatica.

La mappa riassume l'arte del Quattrocento nei suoi aspetti principali. In modo chiaro e di facile comprensione sono esposti i concetti fondamentali sullo stile, i protagonisti e il contesto storico e culturale.

La pittura fiamminga.

Mappa concettuale con aspetti essenziali su: tecnica e stile, protagonisti, esempi, rapporti con l'Italia.Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Uno dei più importanti fenomeni culturali del XV secolo in Europa è la pittura fiamminga. La mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo chiaro le origini e lo sviluppo, le tecniche e i protagonisti principali della pittura fiamminga. Le immagini, gl esempi e lo schema ordinato permettono di imparare senza fatica.

Il palazzo signorile nel '400.

Mappa concettuale con caratteristiche, esempi e funzioni sul Palazzo signorile nel '400.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Nel XV secolo, grazie all'opera di Leon Battista Alberti e Michelozzo Michelozzi si definisce la tipologia del palazzo signorile. La mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo chiaro e sintetico le caratteristiche, le funzioni e le esigenze a cui doveva rispondere la dimora dei signori rinascimentali. Gli esempi e lo schema ordinato permettono di imparare senza fatica.

I principi fondamentali della prospettiva di Filippo Brunelleschi sono illustrati in modo chiaro su questa mappa di Geometrie fluide. Esempi e immagini aiutano a facilitare la comprensione.

Lo Spedale degli Innocenti è un importante modello di architettura rinascimentale. Per capire e imparare senza fatica gli aspetti architettonici del monumento di Brunelleschi, il Riassunto di Geometrie fluide mette a fuoco i concetti fondamentali in modo chiaro con brevi spiegazioni, esempi e immagini.

La scultura gotica è spiegata nelle caratteristiche dello stile e attraverso i maggiori protagonisti. La mappa offre esempi e immagini di opere con indicazioni chiare, sintetiche e complete.

La Bottega d'Arte Medievale. Mappa concettuale

Mappa concettuale con caratteristiche, organizzazione, funzioni, ruoli della bottega d'arte medievale. Autore A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Come funzionavano le botteghe d'arte nel Medioevo? Quali erano i risvolti economici e sociali di queste antiche officine artistiche? La mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo semplice e chiaro l'organizzazione, le funzioni e i ruoli di queste importanti realtà produttive e artistiche.

Bibliografia

L.Berti, A. Cecchi, A. Natali. Donatello. Dossier Art n. 3. Giunti Firenze, 1986

C,. Avery L'invenzione dell'umano.Introduzione a Donatello. S.E.S. s.r..l. La casa Usher, Firenze 1986

AAVV Omaggio a Donatello1386-1986. Catalogo del Museo Nazionale del Bargello. S.P.E.S. , Firenze, 1986

AA.VV. Moduli di Arte. Dal Rinascimento maturo al rococò. Electa Bruno Mondadori, Roma 2000

A. Blunt Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo. Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio Einaudi Editore, Torino 1966

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 2, Zanichelli Bologna 2004

G. Dorfles, S. Buganza, J. Stoppa Storia dell'arte. Vol II Dal Quattrocento al Settecento. Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo 2008

E. Forssman. Dorico, ionico, corinzio nell'architettura del Rinascimento. Editori Laterza, Bari 1988

L. H. Heydenreich Il Primo Rinascimento. Arte italiana 1400-1460. Rizzoli Editore, Milano 1979

La Nuova Enciclopedia dell’arte Garzanti, Giunti, Firenze 1986

P. Murray L'architettura del Rinascimento italiano. Editori Laterza, Bari, 1987

N. Pevsner Storia dell’architettura europea. Il Saggiatore, Milano 1984

R. Wittkower Princìpi architettonici nell'età dell'umanesimo. Giulio Einaudi editore, Torino 1964