Arte del Neoclassicismo.

Antonio Canova. Le Tre Grazie. 1812-17 Marmo di Carrara. Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo. Foto di Art Gallery ErgsArt

Legata al pensiero illuminista, l'arte neoclassia è il primo stile internazionale moderno che si diffonde in tutta Europa e approda negli Stati Uniti d'America.

- Lo stile Neoclassico

- L'architettura neoclassica. Caratteristiche generali

- La scultura Neoclassica. Caratteristiche generali

- Pittura neoclassica. Caratteristiche generali

- Neoclassicismo e Romanticismo

- Gallery

- Neoclassicismo. Mappa concettuale

- Giuseppe Piermarini e il Teatro alla Scala. Mappa concettuale

- Canova. Mappa concettuale

- Jacques-Louis David. Mappa concettuale

- Neoclassicismo e Beni Culturali. Mappa concettuale

- Mappa arte del 1800

Lo stile Neoclassico

Il Neoclassicismo è uno stile artistico che deriva dal Classicismo settecentesco, già distaccato dall'esuberanza decorativa del Rococò e orientato verso una visione più razionale.

Strettamente legata al pensiero illuminista, l'arte neoclassica si può infatti definire come "l'arte della ragione"; si manifestò all'incirca tra la metà del Settecento e i primi dell'Ottocento, concludendosi con la caduta di Napoleone, nel 1815.

E' stato uno stile di carattere internazionale, diffuso in Europa e approdato anche oltre oceano, nei nascenti Stati Uniti. Ha accompagnato i grandi rivolgimenti storici e sociali del secolo: la Rivoluzione Americana del 1776, la Rivoluzione Francese del 1789 e la Rivoluzione industriale . Appartiene soprattutto alla pittura, alla scultura e all'architettura, ma abbraccia anche la moda, l'arredamento, le arti minori e fuori dalle arti visive trova un importante spazio anche nella musica e nella poesia.

Le scoperte archeologiche di Ercolano, nel 1738 e di Pompei nel 1748, insieme al crescente interesse per le testimonianze del mondo classico rappresentano la spinta fondamentale alla formazione dello stile, e i modelli figurativi greci e romani sono stati i punti di riferimento costanti per tutti i gli artisti neoclassici.

Il Neoclassicismo non si è sviluppato soltanto sulla sperimentazione artistica condotta dagli atelier e dalle Accademie ma anche su una riflessione teorica articolata ed erudita con una base filosofica nettamente illuminista.

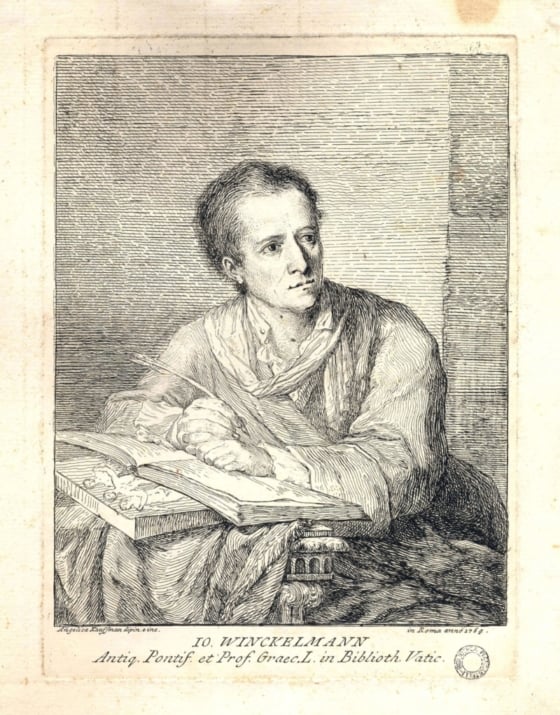

Johann Joackim Winckelmann. Storia dell'arte dell'antichità.

1763. Frontespizio della prima edizione tedesca

L'estetica neoclassica, infatti non è stata teorizzata da artisti ma da intellettuali aderenti all'Illuminismo. Centrale fu la figura dello storico dell'arte e archeologo tedesco Johann Joackim Winckelmann che elaborò la concezione di bellezza ideale.

Nei suoi libri principali, le Considerazioni sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura, del 1755 e la sua Storia dell'arte dell'antichità, del 1764, fissò i principi del Neoclassicismo.

Il concetto di bello ideale secondo Winckelmann è infatti l'aspetto centrale del suo pensiero, fondato su:

- una particolare reinterpretazione dell'arte classica, ritenuta come esempio di perfezione assoluta e assunta come modello,

- la "nobile semplicità e quieta grandezza", che si contrappone agli eccessi e alle irregolarità del Barocco e del Rococò.

- la "grazia" intesa come armonia, equilibrio e "gradevolezza secondo intelletto".

- l'arte intesa come espressione di valori morali e stimolo al miglioramento etico della società.

Accanto al Winckelmann troviamo altri teorici del Neoclassicismo, come Lessing e il pittore Mengs, entrambi tedeschi. Tra gli altri teorici si trovano anche alcuni italiani come Leopardo Cicognara e Francesco Milizia.

Lo stile è caratterizzato da un sostanziale riferimento all'arte classica e da una ricerca di razionalità e semplicità dell'immagine che si esprime attraverso:

- forme essenziali e pure,

- semplicità e assenza di dettagli,

- geometria,

- equilibrio compositivo,

- contorni netti,

- pochi colori,

- chiaroscuri molto graduati,

- chiarezza espressiva,

- assenza di contenuti emozionali,

in un generale "ritorno all'ordine" e come reazione al precedente gusto rococò.

Berthel Thorvaldsen. Venere con mela, 1805, Louvre

Robert Adam. Osterley Park. Dett del portico. 1761. Isleworth.

Jacques-Louis David. Madame Sériziat e figlio.1795. Olio su tela. Parigi, Louvre

Gli ideali etico ed estetico rappresentano i nuclei essenziali della poetica neoclassica e si intrecciano con quelli politici della situazione storica dei principali stati occidentali.

Emblematico è l'esempio della Francia in cui il lavoro di artisti come David e Ingres accompagnano dapprima gli ideali rivoluzionari che portano fino alla Rivoluzione francese, e poi appoggiano la politica imperiale sostenendo l'ascesa di Napoleone.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Napoleone sul trono (1806);

olio su tela, 259 × 162 cm, Musée de l'Armée

Gli assunti teorici del Neoclassicismo

L'estetica del Neoclassicismo si fonda su una solida base teorica, dovuta a studi e testi critici, quali:

- la "Raccolta di antichità" del conte di Caylus,

- le" Tavole" del Piranesi, con rilievi delle rovine romane

- le "Riflessioni sulla bellezza" di Mengs, teorico e artista;

- il "Laocoonte" di Lessing

- gli scritti di Francesco Milizia, teorico dell'architettura;

- e soprattutto i "Pensieri sull'imitazione dell'arte greca" e la "Storia dell'arte" di Winckelmann.

L'interesse per l'antico apre un vivace dibattito culturale che oltre alla produzione di libri porta anche a numerosi convegni, incontri di studi, ricerche a cui partecipano non soltanto gli intellettuali ma anche diversi papi, ad esempio: Clemente XIII, Clemente XIV, Pio VII.

.jpg)

Anton Raphael Mengs. Perseo e Andromeda, 1770-76. Olio su tela. San Pietroburgo, Ermitage

Per Mengs, artista e teorico dell'arte, come per Winchelmann, il buon gusto è inteso come capacità di riconoscere la bellezza, ed è acquisibile solo attraverso un processo educativo, cioè attraverso la conoscenza delle cose della natura e dell'ingegno umano.

Anche secondo lui la linea è superiore al colore, per quanto il colore può avvicinarsi alla perfezione nei tre colori fondamentali e nel dosaggio dei complementari.

Il Laocoonte di Lessing completa il quadro ideologico del Neoclassicismo. secondo lui i concetti di tranquillità e calma, intesi da Winckelmann vanno tradotti con quelli di staticità, poiché secondo lui l'arte deve rappresentare la bellezza nei corpi e non lo svolgimento di un'azione nel tempo. Nell'arte il tempo dev'essere eterno.

Winckelmann e l'arte neoclassica

Angelica Kaufmann. Ritratto di J. J. Winckelmann. Ripreso dal dipinto a olio della stessa pittrice.

1764, incisione all’acquaforte, 25,5 x 19,3 cm Raccolta Piancastelli, Biblioteca Comunale “A. Saffi”, Forlì

Johann Joachim Winckelmann (Stendal 1717-Trieste 1768). Storico dell'arte tedesco, nonostante le umili origini (era figlio di un calzolaio) riuscì a frequentare le facoltà di teologia di Halle e Jena, coltivando grande passione per la filosofia e la letteratura antiche. A Dresda si avvicinò all'arte classica e cominciò a frequentare circoli artistici. Qui, nel 1755 incominciò a scrivere il suo primo libro importante le Considerazioni sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura. Trascorse parte della sua vita in Italia, a Roma e morì assassinato a Trieste. L'opera è il primo manifesto del Neoclassicismo, esprime una grande passione interiore e sviluppa alcuni concetti essenziali:

- l'imitazione intesa come il contrario della copia. La conoscenza dell'antico rappresenta uno stimolo creativo, apertura della libertà d'immaginazione per creare opere nuove, moderne.

- La bellezza ideale definita come "nobile semplicità e calma grandezza", riferendosi alla "grazia" delle opere antiche. l'Apollo del Belvedere è il primo tra i capolavori dell'antichità indicati come modello di bellezza da Winckelmann:

Apollo del Belvedere. Copia romana da originale in bronzo di Leocares.

Seconda metà del II sec. a. C. Musei Vaticani. Roma.

- Sublime: bellezza come forma pura dell'intelletto, piacere intellettuale, astratto. Indica una bellezza indeterminata, priva il più possibile di particolarità individuali. Nell'idea del sublime sono aboliti tutti i rapporti con i sensi, la materia e le passioni.

Di conseguenza tutto ciò che è sensuale e passionale viene disprezzato. Di qui la condanna a tutti gli elementi caratterizzanti l'estetica barocca: la liberazione dalle regole e dalle norme imposte, precostituite attraverso un abbandono gioioso ai sensi e alla passione. Da Michelangelo a Borromini, per Winckelmann non c'è più bellezza né grazia, questa invece appartiene agli antichi. Si cerca un ritorno all'ordine.

- Grazia: intesa come "grazia piacevole secondo ragione". Implica una concezione di razionalità, equilibrio, compostezza, ritorno all'ordine e al rispetto delle regole. Le nuove regole dell'arte moderna vanno riprese dai canoni classici.

Immagine esemplare della grazia secondo Winckelmann è quella delle Danzatrici, esempio della pittura murale della Villa imperiale di Cicerone a Pompei. e quelli della Villa Arianna di Stabia.

Flora. Affresco dalla villa Arianna a Stabia.

VI sec. a. C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

Sono figure eteree, irreali, forme che si dissolvono, senza contorni, tipiche della pittura a macchia, compendiaria, dell'arte romana.

L'esempio delle Danzatrici subisce però una trasformazione interpretativa, che sarà basilare per lo stile neoclassico. Queste immagini, infatti vengono diffuse, e quindi conosciute, attraverso le stampe, più che direttamente. Quindi avviene una trascrizione riduttiva, dovuta alla tecnica dell'incisione su rame caratterizzata soprattutto da: contorni essenziali, sintetizzati, chiusi; assenza di colore. Le sue riflessioni hanno offerto importanti stimoli per artisti, come ad esempio Canova, che si è proprio ispirato alle Danzatrici per alcuni dei suoi più noti capolavori, ma anche per i francesi David e Gros.

Antonio Canova. Danzatrice col dito sul mento. 10809-22. Washington., National Gallery

Il testo contiene anche dei suggerimenti stilistici, infatti, poichè nella bellezza ideale la ragione deve dominare sul pathos e sul sentimento, la linea, intesa come costruzione intellegibile della forma, è ritenuta superiore al colore, inteso come sottoposto alle passioni.

Su parecchi di questi punti il pensiero di Winckelmann si avvicina a quello di altri teorici del Neoclassicismo come ad esempio Mengs e Lessing.

A Roma, amico di artisti e letterati, protetto da cardinali e nominato prefetto per le antichità, coronò il suo sogno, approfondendo le sue conoscenze dell'antichità e scrivendo la Storia dell'arte nell'antichità. Anche questo è un testo fondamentale che fornisce il primo sviluppo storico dello stile e porta a identificare la storia dei monumenti con la storia delle civiltà.

I rapporti tra lo stile neoclassico e la filosofia dell'Illuminismo

Louis-Michel van Loo. Ritratto di Denis Diderot. 1767

La corrente neoclassica è alimentata dal pensiero illuminista e gli artisti neoclassici condividono la volontà di indirizzare l'arte verso un'indagine scientifica della realtà. Poco spazio viene quindi lasciato all'evasione fantastica e alle deformazioni e distorsioni emozionali, mentre ci si concentra sui valori dl rigore, equilibrio, chiarezza. La geometria, le proporzioni e il calcolo anche nel dosaggio dei colori e dei toni chiaroscurali soppiantano gli svolazzi, l'arbitrarietà, la visione spensierata e le frivolezze del rococò e diventano gli elementi fondamentali con cui si può riconoscere il nuovo stile. Le basi razionali su cui si fondano il disegno, le tecniche e le composizioni delle opere neoclassiche riflettono una profonda necessità di affermare la libertà dell'uomo moderno, raggiungibile attraverso la ragione, la conoscenza e l'intelligenza. Viene quindi accolto dagli artisti il concetto di 'minorità' del filosofo Immanuel Kant, intesa come "incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro" e quello della libertà e autonomia della ragione umana.

Charlotte Amalia Keyserling. Ritratto di Immanuel Kant. 1755

In linea con i principi politici dell'Illuminismo, gli artisti neoclassici attribuiscono al loro lavoro un contenuto morale e un carattere e sociale: l'opera d'arte deve stimolare alla virtù e ai valori universali.

Diventa molto importante l'azione politica e civile dell'opera d'arte, solitamente ispirata agli ideali della Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità. L'arte è intesa come "ars oratoria" con il fine di istruire il popolo ai valori morali e civili, ma spesso anche ad incitare le folle. Questo comporta un'importante mutamento nella scelta dei temi delle rappresentazioni.

J.L. David. I littori portano a Bruto le salme dei figli. 1789. Parigi, Louvre

Un esempio famoso è il grande dipinto de I littori portano a Bruto le salme dei figli realizzato da Jaques-Louis David quando era già scoppiata la Rivoluzione Francese. Richiesto all'artista da Luigi XVI, fu molto contestato dagli aristocratici della corte, perché rivolto ad esprimere contenuti morali e patriottici chiaramente rivoluzionari portando come esempio un episodio della Roma antica.

Durante l'età napoleonica l'arte neoclassica diventa un veicolo di propaganda politica e un mezzo per esaltare la figura di Napoleone.

Antoine-Jean Gros. Napoleone al ponte di Arcole. 1801. Reggia di Versaille.

La razionalità neoclassica

Oltre all'accento civile e politico, nell'arte neoclassica si rintracciano altri elementi tipicamente illuministi: la fede nella ragione e il rifiuto dell'irrazionalità.

La fede nella ragione porta nelle opere neoclassiche una forte impronta di razionalità stilistica: cioè si tende ai valori di semplicità, chiarezza, essenzialità, compostezza, equilibrio.

Il principio della fedeltà alla natura è basato anch'esso su un approccio razionale, implica un'osservazione e un'analisi esatta, "scientifica", ma anche una capacità di astrazione intesa come saper mettere in evidenza ciò che conta, un processo di sintesi, di essenzializzazione dell'oggetto. Verranno quindi eliminati i dettagli inutili, gli abbellimenti fini a sé stessi, le immagini troppo ricche, ecc.

J.L. David. Madame Sériziat e figlio, 1795. Parigi. Louvre

Tutto dev'essere ben inquadrato, chiaro, esatto, comprensibile. Le forme sono ben delineate nei contorni, i colori sono pochi e stesi con poche sfumature, gli sfondi sono spogli e servono per far risaltare bene i primi piani. Le composizioni si impostano su forme geometriche semplici, spesso basate sulla simmetria. Inoltre la natura stessa viene selezionata, presentata sempre nelle sue forme più perfette, idealizzate.

.jpg)

Proporzioni del corpo umano. Da "Dell'architettura"

di Marco Vitruvio Pollione Libri dieci, Pubblicati da Carlo Amati.

I. Milano 1829, Tav. XXIII

Il tema religioso, diffusissimo nei secoli precedenti, lascia il posto al tema storico, (ad esempio il Giuramento degli Orazi di David) più adatto a veicolare ideali politici. Centrale, nel neoclassicismo è il recupero dei modelli e dei grandi esempi del mondo antico, considerato dagli storici e intellettuali illuministi un periodo ideale e incorrotto.

L'Antico e la nascita del nuovo stile

.jpg)

Robert Adam. Veduta al Tempio di Giove. 1764.

Incisione in: "Ruins of The Palace of the Emperor Diocletian

at Spalato in Dalmatia" 1764, Tav. XXVIII

Stimolati da queste considerazioni e alla ricerca di valori stilistici nuovi, gli artisti riscoprono i principi dell'arte classica. Si trattava infatti di quei principi di armonia, equilibrio, compostezza, proporzione, serenità, che erano presenti nell'arte degli antichi greci e degli antichi romani che, proprio in questo periodo, fu riscoperta e ristudiata con maggior attenzione ed interesse grazie alle numerose scoperte archeologiche. Il rinvenimento delle opere dell'antichità a Roma, Ercolano e Pompei determina un vero boom di interesse culturale. Lo studio per la storia antica, l'archeologia, il collezionismo, diventano in questo periodo un fenomeno di massa che dilaga in tutta Europa. Questa passione porta al Grand Tour: il viaggio in Italia, sui luoghi degli scavi, che diventa una specie di "corsa al west".

.jpg)

Johann Zoffany, La biblioteca di Charles Toweneley

al n.7 di Park Street a Westminster. 1781-83. Olio su tela.

cm. 127X99. Burnley, Towneley Hall Art Gallery & Museums.

L'Italia è al centro di questi nuovi interessi culturali, diventa la meta preferita dei viaggi, in particolare Napoli, Pompei, Ercolano Paestum, e soprattutto Roma. Massimo centro di attrazione del nuovo gusto, Roma diventa un punto di convergenza di artisti, antiquari, eruditi, filosofi, viaggiatori provenienti da tutta Europa. Nonostante tale afflusso, comunque l'Italia non è più protagonista dell'avanguardia artistica europea. Lo sviluppo delle nuove correnti si svolge altrove. Il suo ruolo è importante a livello internazionale, ma non per le culture autoctone, quanto piuttosto per i suoi tesori antichi e in quanto testimonianza di un mito. Il mito di Roma risorge con forza e attira a sè il mondo intellettuale: ogni artista o persona colta doveva andare a Roma. Questo fenomeno è ampiamente documentato da racconti, diari di viaggio, disegni, stampe, ecc. Si cerca di accumulare più conoscenze possibili sull'antichità e tutto ciò che è antico diventa bello e importante.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Goethe nella campagna romana.

1787. Francoforte, Städelsches Kunstinstitut

Vista questa dimensione "di massa", il rapporto con l'antico si apre su molti versanti, non solo artistici e culturali ma anche commerciali, speculativi: è il momento in cui diventa florido il commercio di "pezzi antichi" da parte di antiquari e falsari.

A questo si aggiunge la grande diffusione di immagini tramite stampe, specialmente incisioni su rame, che erano riproduzioni di disegni, abbozzi, appunti fatti dai viaggiatori o eseguiti a memoria durante il viaggio di ritorno. Queste stampe rappresentano le fonti principali da cui gli artisti traggono ispirazione per le opere.

Da queste immagini, in cui le opere viste o ricordate vengono interpretate e trasformate derivano i principali elementi dello stile neoclassico:

- contorni netti ed essenziali

- linea continua e chiusa

- astrazione

- purezza di forme e semplicità

- funzionalità e chiarezza espressiva

- netta distinzione figura/sfondo

- pochi colori

- isolamento degli elementi

- composizioni semplici, geometriche, simmetriche

Il gusto neoclassico diventa quindi l'opposto del barocco e del rococò che vengono considerati negativamente.

Il nuovo linguaggio

Cambia anche il modo della rappresentazione. Mentre il tema religioso tradizionale faceva leva sui sentimenti, ma anche sulle componenti irrazionali della religiosità, il tema storico proposto dal neoclassicismo fa leva sulla conoscenza del fatto (inteso come realtà, avvenimento) storico, e quindi su una cultura razionale e moderna.

Inoltre cambia anche l'utenza: il tema religioso tradizionale era rivolto a un popolo spesso incolto e analfabeta. I nuovi temi neoclassici sono rivolti ai cittadini moderni, che hanno già una formazione culturale. Questo è anche il periodo in cui si sta diffondendo in diversi paesi europei l'istruzione scolastica pubblica, a spese dello stato.

L'accezione politica delle opere neoclassiche comporta anche un uso spesso strumentale delle opere stesse. Inizialmente accompagna gli ideali della Rivoluzione francese, poi diventeranno sostenitrici dell'ascesa e del trionfo di Napoleone, fino a diventare un'arte di stato e di corte.

Dal Rococò al Neoclassicismo

Nel 1785 l'illuminista teorico dell'architettura Francesco Milizia definisce ferocemente il barocco. Tale interpretazione rimase esemplare, includendo nello stile anche il rococò.

Il rococò trova il suo apice espressivo, soprattutto nei complessi architettonico-decorativi, nei paesi centro-europei; e la sua caratterizzazione nell'arredo e piccola decorazione in Francia, con lo stile Luigi XV.

Intorno al 1770 il gusto rococò fu in calo dappertutto; nei centri di più intensa vitalità culturale esso sta lasciando il posto al neoclassico.

Nelle situazioni più conservatrici, viene sostituito con il ritorno a un accademismo di matrice bolognese-romana.

Tra gli anni '70-'80 nell'arredo degli ornati lignei, a stucco e in tutte le forme decorative, si esprime lo stile Luigi XVI. Appare come un riassestamento del rococò, con privilegio della linea retta, riduzione e irrigidimento delle forme floreali, ritmi pausati e un nuovo vocabolario di immagini, d'ispirazione pù severa.

Attraverso queste modifiche, il rococò passa a poco a poco nel neoclassico, senza soluzione di continuità.

In tale contesto si situa una figura chiave per il passaggio del gusto e dell'idea dell'arte tra XVIII e XIX secolo: Francisco Goya. Alla fine dell'800 egli fu poco più che cinquantenne e rappresenta emblematicamente il tramonto dell'epoca delle grandi dinastie e l'avvio del processo rivoluzionario.

L'architettura neoclassica. Caratteristiche generali

All'interno del Neoclassicismo, l'architettura neoclassica riflette in modo più evidente l'ideale di miglioramento sociale espresso dalla filosofia illuminista. Diderot, Rousseau e Laugier, esprimono in modo diversi la necessità che le città e le costruzioni siano concepite secondo criteri razionali e siano soprattutto funzionali e utili alla popolazione. Queste riflessioni accompagnano un nuovo orientamento dell'urbanistica e dell'architettura che prosegue il filone del cosiddetto Classicismo, già iniziato a metà Settecento con l'inglese Robert Owen e il francese Francoise-Charles Fourier. Entrambi avevano portato avanti una linea progettuale diversa dallo sfarzoso gusto Rococò e si preoccuparono di rendere più razionali e umani i centri abitati, adattandoli alle funzioni sociali della collettività. Direttamente derivato da quegli esempi e dall'esperienza classicista, il Neoclassicismo rappresenta una spinta ancora più decisa verso i criteri di razionalità e utilità sociale dell'architettura ed esempi di architettura neoclassica si riscontrano in tutto l'Occidente e anche in Italia.

Giuseppe Valadier. Fontana laterale di Piazza del Popolo. 1823. Roma.

I modelli del mondo classico, considerati esempi di perfezione, come avvenne anche nella scultura e nella pittura, divennero punti di riferimento costanti anche nell'architettura del neoclassicismo. Elementi tratti dall'architettura greca e romana, come ad esempio la colonna nei tre ordini dorico, ionico e corinzio e l'arco a tutto sesto, vennero reinterpretati e impiegati in maniera molto ricorrente. Monumenti come il Pantheon, il tempio greco, la villa romana furono adottati come fronti di ispirazione per le nuove costruzioni.

Jacques-Germain Soufflot. Sainte-Geneviève; detto Pantheon. 1757. Parigi.

La progettazione degli architetti neoclassici assimilò la lezione dell'antico seguendo criteri di ordine e armonia. In opposizione al Barocco e asl Rococò, vennero abbandonate le forme irregolari, complesse e asimmetriche per proporre planimetrie regolari e simmetriche, le forme divennero più semplici, chiare e proporzionate; ai ricchi apparati decorativi degli stili precedenti si preferirono superfici lisce e sobrietà d'insieme.

I primi esempi di architettura neoclassica si trovano in Inghilterra, per opera di W. Chambers e Robert Adam, e fra Sette e Ottocento nelle architetture di John Soane e John Nash, considerati tra i maggiori interpreti dello stile in Gran Bretagna.

John Soane. Banca d'Inghilterra, Broker’s Exchange (1791)

John Nash. Buckingham Palace. 1703-1826. Londra.

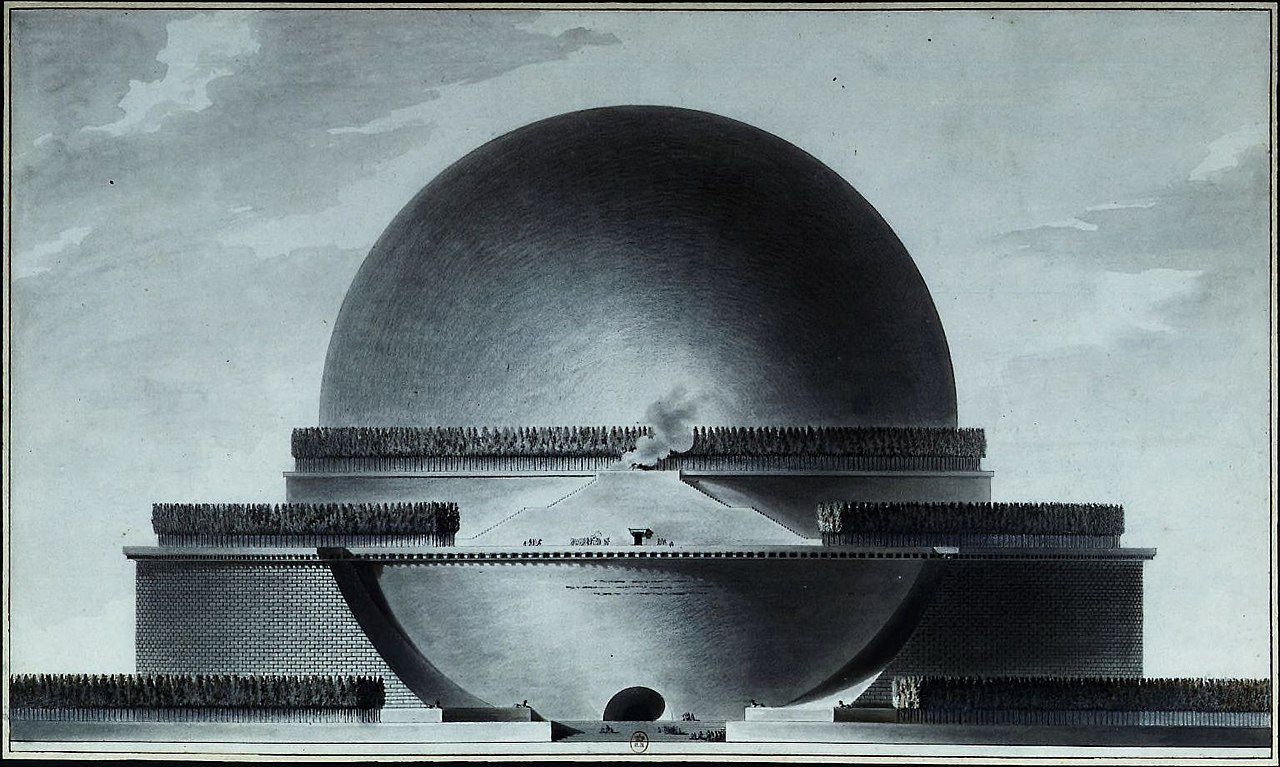

In Francia troviamo gli architetti Boullè e Ledoux, vicini agli ideali della Rivoluzione; mentre i principali architetti di Napoleone sono Percier e Fontaine.

_-_BEIC_6338996.jpg)

Giuseppe Valadier. Chiesa di Santa Cristina. Dett. delle volte all'interno. 1825.Cesena. Foto di Paolo Monti

In Italia operarono, nel nord, Piermarini, Albertolli, Antolini, Canonica e Cagnola. A Genova troviamo Barabini e a Roma Valadier, in Toscana Poccianti. L'architettura neoclassica si esprime anche in Germania, ad opera di Gilly, Schinkel e von Klenze. Una grande fioritura dello stile neoclassico avviene soprattutto in Russia, a San Pietroburgo, dove lavorano Zacharov e diversi italiani, tra cui Quarenghi e Rossi.

All'interno dell'architettura Neoclassica vanno però distinti diversi filoni:

Étienne-Louis Boullée. Cenotafio di Newton. 1784

- L'architettura utopistica che si sviluppa in Francia con i progetti di Étienne-Louis Boullèe e Claude-Nicolas Ledoux, conseguenza di riflessioni teoriche. Un esempio famoso è il Cenotafio di Newton, di Boullè.

Giuseppe Piermarini. Teatro alla Scala. 1778. Milano

- L'architettura di pubblica utilità, orientata alla sobrietà, razionalità ed efficacia comunicativa, come ad esempio il Teatro alla Scala di Giuseppe Piermarini a Milano.

Charles Percier e Pierr-François-Léonard Fontaine. Arc de Triomphe du Carousel. 1806-1808. Parigi

- L'architettura celebrativa, di valore simbolico e ideologico., come il famoso Arc de Triomphe du Carousel di Charles Percier e Pierr-François-Léonard Fontaine a Parigi.

Robert Adam. Kenwhood House. 1764-1769. Hampsted, Londra.

- L'architettura residenziale e privata in cui si manifesta lo stile e la moda Neoclassica sia nelle costruzioni che negli arredi, di cui un importante esempio è la Kenwhood House di Robert Adam ad Hampsted, presso Londra.

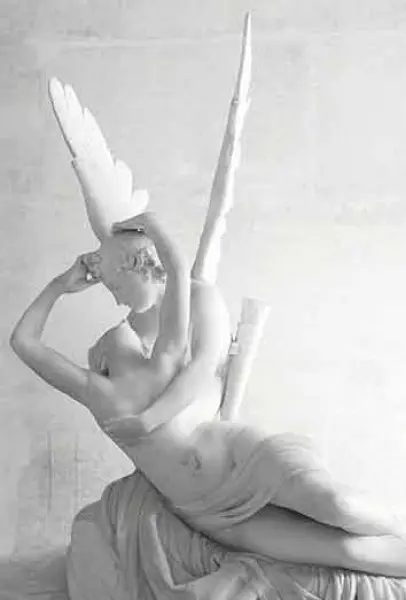

La scultura Neoclassica. Caratteristiche generali

La scultura neoclassica è particolarmente legata ai modelli dell'antichità, soprattutto per

- la scelta dei temi: mitologici, storici e ritrattistica

- la ripresa delle proporzioni secondo i canoni policleteo e vitruviano

- la forte idealizzazione

- la predilezione del marmo

- la valenza moraleggiante o ideologica

Per la scultura l'artista che interpreta meglio la bellezza ideale del neoclassicismo è l'italiano Antonio Canova. Altri importanti artisti sono l'inglese John Flaxman, lo svedese Sergel, il tedesco Schadow e il danese Thorvaldsen.

Antonio Canova. Ebe. 1800-05. San Pietroburgo. Ermitage. Foto di Mak Thorpe

_Pastorello_(1823-1826).jpg)

Bertel Thordvaldsen. Pastorello col cane. 1823-26. Marmo. Manchester, Art Gallery,

Pittura neoclassica. Caratteristiche generali

In pittura il Neoclassicismo è uno stile che si può riconoscere per

- le composizioni equilibrate e geometriche

- una certa chiarezza d'insieme

- la netta contrapposizione tra figura e sfondo

- i contorni delineati

- assenza di decorazioni

- pochi colori e ben distinti tra loro

- temi: mitologici, storici, di attualità, ritratti.

Tra i maggiori artisti appartenenti a questo stile si possono ricordare, per la pittura: Jaques-Louis David e Antoine-Jean Gros francesi, e l'italiano Camuccini.

Aspetti neoclassici si possono ritrovare anche in artisti situati tra Neoclassicismo e Romanticismo, come il francese Ingres e l'italiano Francesco Hayez.

Francesco Hayez, Venere che scherza con due colombe(1830); olio su tela,

183×137 cm. Trento Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Neoclassicismo e Romanticismo

A partire dalla seconda metà del Settecento nell'arte occidentale si sviluppano più correnti contemporanee, dovute alla compresenza di diverse concezioni estetiche, in rapporto soprattutto con l'eterogeneo mondo intellettuale dell'Illuminismo, che comprende idee politiche e religiose a volte contrastanti. Tra Settecento e Ottocento nell'Europa in rapida trasformazione si affermano, sul piano artistico, due linguaggi figurativi, pressoché contemporanei: Neoclassicismo e Romanticismo.

Si tratta di due grandi filoni artistici, appartenenti alla stessa cultura e allo stesso periodo storico, ma antitetici nella reazione espressiva, e quindi nello stile. Un esempio si può vedere dal confronto tra il Giuramento degli Orazi di David, neoclassico e la Zattera della Medusa di Gericault, romantico.

|  |

Sebbene non si possa definire con precisione la data d'inizio dello stile neoclassico e quella dello stile romantico, si ritiene che per primo, ma con uno scarto modesto, si sia manifestato il Neoclassicismo. (vedi il confronto)

Neoclassicismo

Mappa concettuale con caratteri generali dello stile ed esempi. Autore. A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Il Neoclassicismo è lo stile artistico che segna il passaggio dal '700 all'800. Si è diffuso in tutto il mondo occidentale ed ha interessato ogni settore dell'arte e dell'artigianato. La mappa concettuale di Geometrie fluide mette in evidenza gli aspetti più importanti dello stile: dalle teorie di Winckelmann al contesto storico-culturale, agli elementi espressivi.

Giuseppe Piermarini è il primo architetto neoclassico in Italia, esponente della potenza degli Asburgo a Milano e in Lombardia.

La mappa concettuale introduce lo stile architettonico con brevi descrizioni sulle opere principali e cenni biografici sull'artista. Particolare attenzione è riservata al Teatro alla Scala, capolavoro dell'architetto umbro e insuperabile modello di edificio destinato allo spettacolo.

Canova.

Mappa concettuale con riferimenti alla formazione, stile e descrizioni sintetiche delle opere principali. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Antonio Canova è stato un artista di qualità e tecnica insuperabili. La mappa che Geometrie fluide dedica allo scultore veneto spiega lo stile, il procedimento tecnico e le opere principali in modo chiaro e sintetico.

Jacques-Louis David

Mappa concettuale con riferimenti alla vita, formazione, stile. Schede con spiegazioni sulle opere principali. Autore: A. Cocchi

La mappa può essere scaricata in formato PDF

L'arte e la vita di Jacques-Louis David sono strettamente intrecciate alla situazione storica della Francia tra XVIII e XIX secolo. La mappa di Geometrie fluide evidenzia i legami tra la vicenda artistica del grande pittore neoclassico e il passaggio dalla Rivoluzione all'ascesa di Napoleone. Il linguaggio chiaro e l'impostazione schematica facilitano la comprensione e lo studio di questo artista.

Neoclassicismo e Beni Culturali.

Mappa concettuale su: Beni Culturali, tutela, arte come bene pubblico tra '700 e '800. Autore: A. Cocchi

La moderna concezione di Beni Culturali e le sue tematiche si è strutturata nell'ambito della cultura neoclassica. La mappa di Geometrie fluide mette in evidenza come i princìpi di bene, tutela, conservazione e diffusione della conoscenza si sono manifetati con il Neoclassicismo.

Video

![]()

Gliassistenti Diulisse

Il Neoclassicismo in arte e in poesia. Da You Tube.

![]()

Gaetano Tascone

Neoclassicismo. Da You Tube

![]()

MaestraMarcella

Il Neoclassicismo a cura del professore E. Fava. Da You Tube.

Cronologia di riferimento

1709-48 | Scavi a Ercolano e Pompei |

1748 | Trattato di Aquisgrana |

1750 | Rousseau: Discorso sulle scienze e sulle arti |

1751 | Prima edizione dell'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert |

1750-58 | Baumgarten pubblica Aestethica |

1755 | Winckelmann pubblica i Pensieri sulla imitazione della pittura |

1756 | Piranesi: serie di incisioni: Le antichità romane |

1757 | Burke: Ricerche sull'origine e sull'idea del bello e del sublime |

1761 | Mengs: Il Parnaso (Villa Albani, Roma) |

1764 | Winckelmann pubblica la Storia dell'arte dell'antichità |

1775-79 | Ledoux: Progetto per la città di Chaux (Francia) |

| 1776 | Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America. |

1776-80 | Piermarini: Teatro alla Scala a Milano. |

1779 | Quarenghi è nominato architetto di corte a Pietroburgo |

1781 | Milizia: Princìpi di architettura civile. |

1785 | David: Il giuramento degli Orazi |

1788 | Canova: Amore e Psiche |

1789 | Inizio Rivoluzione francese Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino. La galleria degli Uffizi viene aperta al pubblico |

1792 | E' aperto al pubblico il Museo del Louvre |

1793 | David: Morte di Marat |

1796 | I Francesi e Bonaparte in Italia |

1797 | Con il Trattato di Tolentino Pio VI deve cedere |

1800 | Antolini: progetto per il Foro Bonaparte a Milano David: Napoleone valica il Gran San Bernardo Goya: La maja desnuda. |

1804-15 | Napoleone imperatore |

1805-08 | Canova: Ritratto di Paolina Bonaparte |

1807-38 | Cagnola: Arco della Pace a Milano |

1811 | Appiani: Il Parnaso (Villa Reale, Milano) |

1812 | Canova: Le Grazie |

1812-15 | Foscolo: compone il carme Le grazie dedicato a Canova |

1814 | Ingres: Grande odalisca |

1814-15 | Congresso di Vienna |

1815 | Valadier: Progetto definitivo per Piazza del |

1821-23 | Goya: Pitture nere |

Libri consigliati

Per una più ampia visione sullo stile Neoclassico in confronto con il Romanticismo consigliamo il seguente libro:

- Dal Neoclassicismo al Romanticismo di Werner Hoffmann. Uno studio sui principali protagonisti dell'arte tra settecento e Ottocento attraverso le loro opere.

Il contesto storico e le principali correnti artistiche del XIX secolo sono descritti in uno schema ordinato e completo. Le spiegazioni chiare e sintetiche e le immagini con gli esempi delle opere principali fanno di questa mappa uno strumento molto efficace per la comprensione e assimilazione dei contenuti essenziali dell'arte dell'800.

Bibliografia

AA. VV. La nuova enciclopedia dell'arte. Garzanti editore 1886.

R. Middleton D. Watkins Architettura dell'Ottocento/I. Electa Editrice. Milano 1980

P. Adorno, A: Mastrangelo. Arte,. Correnti e artisti. Volume secondo. Dal Rinascimento medio ai nostri giorni. Casa editrice G. D'Anna, Messina-Firenze 1998

AA.VV. Moduli di arte. Dal neoclassicismo alle avanguardie. Electa-B. Mondadori 2003

R. Bossaglia. Storia dell'Arte. Vol. 3 Dal Neoclassico all'arte del nostro tempo. Cas Editrice Principato. Milano 2008.

G. Cricco. F. P. Di Teodoro. Itinerario nell'arte. Vol. 3. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri. Zanichelli Editore. Bologna 2000