Filippo Brunelleschi. Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze

Filippo Brunelleschi. Cupola di Santa Maria del Fiore. 1420-1436.

Foto di Fczarnowski

Monumento-simbolo di Firenze e della cultura del '400, la Cupola di Santa Maria del Fiore è un modello architettonico che racchiude in sé soluzioni e insegnamenti che rimarranno fondamentali per tutto il Rinascimento e continueranno ad essere ripresi anche nei secoli successivi.

- Filippo Brunelleschi. Mappa concettuale

- I primi artisti del Quattrocento e opere principali

- Arte del Quattrocento. Caratteri generali

- Mappa sintetica Prospettiva brunelleschiana

- Le città del Rinascimento. Mappa concettuale

- Leon Battista Alberti. Mappa concettuale

- Donatello. Mappa concettuale

- Masaccio. Mappa concettuale

- Il palazzo signorile nel '400. Mappa concettuale

- Riassunto-Spedale degli Innocenti- PDF

- Arte gotica. Mappa concettuale

- Arte medievale. Mappa concettuale

- Andrea Palladio. Mappa concettuale

- Guarino Guarini Mappa concettuale.

- Francesco Borromini Mappa concettuale

- Gianlorenzo Bernini. Mappa concettuale

- Raffaello. Mappa concettuale

- Michelangelo. mappa concettuale

- Sandro Botticelli. Mappa concettuale

- Leonardo da Vinci. Mappa concettuale

La cupola di Brunelleschi

Filippo Brunelleschi, che, in base ai documenti, aveva già lavorato al cantiere della cattedrale fiorentina nel 1409, si interessò al concorso del 1418, bandito dall'Opera del Duomo e dall'Arte della Lana, per la costruzione della cupola. Presentò dapprima un modello in legno, vincendo ex-equo con Ghiberti (come già nel precedente concorso per le Porte del Battistero), poi riuscendo a risolvere i problemi tecnici della costruzione, nel 1423 venne incaricato di sovrintendere a tutti i lavori.

A questa opera chiave della storia dell'architettura Brunelleschi dedicò tutta la sua vita, nel 1434 si concluse la struttura, nel '36 fu posta la lanterna e nel '38 si costruirono le quattro tribune.

Filippo Brunelleschi. Cupola di Santa Maria del Fiore. 1418-36.

Part. dei contrafforti e delle absidi di raccordo. Firenze

Ma con questo capolavoro Brunelleschi diede l'avvio all'intera architettura rinascimentale. Studiando i monumenti antichi inventò una nuova tecnica, ma soprattutto una nuova ideologia: l'architetto non è più un semplice capomastro, ma un progettista che risolve problemi tecnici ed estetici con un lavoro intellettuale. Durante il medioevo il lavoro di progettazione non veniva pianificato a monte, ma i problemi venivano studiati nel corso della costruzione, man mano che essi si presentavano.

Brunelleschi compie questo fondamentale salto di qualità, sia grazie ai suoi studi e sopralluoghi sulle rovine romane, sia in merito ad un'altra sua grande invenzione: la prospettiva. Applicando la misurazione razionale dello spazio mediante il metodo prospettico, rese possibile sviluppare una progettazione totale, che fu utilizzata in tutta la storia dell'architettura ed è tutt'ora fondamentale.

La Cupola con la sua forma ogivale e gli equilibrati rapporti dimensionali si armonizza perfettamente con la precedente costruzione gotica della chiesa. L'effetto di combinazione unitaria e armonica dei volumi e delle forme non riguarda solo l'edificio in sè, ma anche il suo inserimento urbanistico. La cupola diventa un punto di riferimento simbolico per tutta la città, oltre a ricollegarsi con la sua linea curva alle colline del paesaggio.

Veduta di Firenze e Cupola di Santa Maria del Fiore.

L'interesse urbanistico e ambientale sono altri elementi fondamentali per l'estetica rinascimentale. A questo si aggiunge la serie di invenzioni e soluzioni costruttive realizzate da Brunelleschi.

Il concorso del 1418

Ai tempi di Filippo Brunelleschi, il cantiere fiorentino della Basilica di Santa Maria del Fiore era ormai un'istituzione secolare. I lavori, iniziati nel 1296 da Arnolfo di Cambio, proseguirono per tutto il '300, occupando architetti come Giotto, Andrea Pisano, Francesco Talenti e Lapo Ghini. Si arrestarono agli inizi del '400 davanti al problema della cupola, che per via delle dimensioni enormi, sembrava irrisolvibile.

Le tecnologie e le conoscenze architettoniche del momento non permettevano di realizzare tale costruzione, tanto da indurre L'opera del Duomo e l'Arte della Lana a bandire un apposito concorso nel 1418.

Le tecniche ancora medievali usate fino a quel momento, si basavano sulla cupola intesa come un arco "voltato" attorno al proprio asse. L'arco era costruito su un'armatura lignea provvisoria basata sulla cèntina (sostegno per i conci e forma dell'arco), mantenuta fino al momento in cui veniva posizionata la chiave di volta. La cèntina era, in sostanza, un arco di legno, lavorata tutta d'un pezzo, che veniva smontata solo alla conclusione della ghiera. Nel caso di una cupola, le cèntine dovevano essere numerose, disposte a raggera, come le stecche di un ombrello, per coprire tutto lo spazio della calotta. Ma dato che l'apertura ottagonale del tamburo del duomo misurava ben 43 metri e il punto d'imposta era alto alto circa 60 metri da terra, era praticamente impossibile trovare tronchi abbastanza grandi da coprire l'apertura. Inoltre, anche se si fossero trovati, il peso del legname avrebbe fatto cedere la céntina prima ancora di appoggiare i conci su di essa.

Altro problema era rappresentato dal tamburo, che si presentava senza sostegni esterni, per cui qualsiasi peso poggiato su di esso doveva esercitare una spinta laterale minima.

Tutti questi problemi Brunelleschi li risolse con un enorme e rigoroso lavoro di progettazione che comprese una serie di invenzioni e procedimenti inediti. L'artista convinse la giuria presentando i disegni e un modello in legno della cupola.

Filippo Brunelleschi. Modelli lignei per il concordo della Cupola di Santa Maria del Fiore.

Le invenzioni per la cupola

Nominato inventore e governatore della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze nel 1423, Filippo Brunelleschi si dedicò all'opera risolvendo ogni problema con una serie di invenzioni.

La forma a sesto acuto.

Brunelleschi, conoscendo bene le caratteristiche e la perfezione degli edifici antichi, per la cupola avrebbe preferito la forma emisferica, sul modello del Pantheon. Ma una cupola tipo Pantheon, su quel tipo di struttura, col suo peso inerte avrebbe frantumato il tamburo.

Si rese subito conto che il tamburo ottagonale di Santa Maria del Fiore, privo di sostegni esterni, non avrebbe potuto sostenere le enormi spinte laterali di una cupola emisferica a costoloni. Quindi studiò una forma ogivale, riducendo notevolmente le spinte laterali e controbilanciando esteticamente anche l'eccessivo sviluppo longitudinale della chiesa gotica. Però, date le dimensioni, il tamburo non poteva reggere, e per lui era inaccettabile, oltre che ancora insufficiente, sostenerlo con archi rampanti esterni.

Costoloni e ossatura.

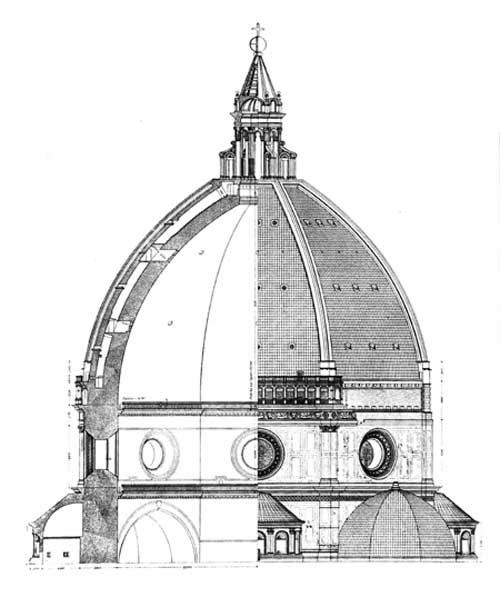

Filippo Brunelleschi. Cupola di Santa Maria del Fiore. Assonometria e spaccato.

Cominciò quindi a studiare una cupola a costoloni, ma con un'intelaiatura della massima leggerezza e solidità insieme. La cupola è formata da otto costoloni maggiori che nascono dagli spigoli dell'ottagono del tamburo, e sedici costoloni minori, sistemati a coppie tra due maggiori. Lo spunto per tale soluzione gli fu offerto certamente dal vicino Battistero. Ma pensando sempre al Pantheon e ad altri monumenti romani, completò l'armatura con archi orizzontali che collegarono tutti i costoloni, realizzando una specie di "gabbia".

Doppia calotta.

Filippo Brunelleschi. Sezione della Cupola di Santa Maria del Fiore

Come disse lo stesso artista, la cupola è a doppia calotta per "preservarla dall'umidità e conferirle maggiore magnificenza", ma anche per distribuire meglio i pesi all'interno e all'esterno, col risultato di ridurlo della metà. All'esterno i pesi della cupola scendono attraverso gli otto costoloni maggiori esterni sugli otto contrafforti angolari esterni.

All'interno i sedici costoloni minori (visibili solo all'interno della calotta) convogliano i pesi sui pilastri interni della chiesa.

Questo sistema rende la cupola autoportante.

Corridoio interno tra le due calotte della Cupola di santa Maria del Fiore.

Scala interna tra le due calotte della Cupola di Santa Maria del Fiore.

Tra le due calotte l'architetto ha inoltre lasciato uno spazio vuoto, dotato di scale e percorsi accessibili, utili anche per il mantenimento e eventuali restauri della struttura. Il passaggio conduce fino alla base della lanterna. E' aperto al pubblico e di lassù si può ammirare uno splendido panorama.

Nuove macchine e impalcature.

Ricostruzione di una gru girevole su progetto di Filippo Brunelleschi.

Brunelleschi con la sua fertile immaginazione inventò una serie di macchine, ponti sospesi, gru, argani e congegni meccanici per il trasporto dei materiali fino alle altezze vertiginose della cupola. Fu anche uno dei primi architetti che si occupò della sicurezza dei suoi operai, inventando nuovi tipi di impalcature e procedimenti nuovi e più sicuri di lavoro.

%2C_ricostruzione_dei_ponteggi_interni_della_cupola_di_brunelleschi%2C_seconda_met%C3%A0_del_XVII_sec-%2C_gabinetto_disegni_e_stampe.png)

Giovan Battista Nelli, ricostruzione dei ponteggi interni della cupola di Brunelleschi, seconda metà del XVII secolo

Tra questi, praticò sulle pareti interne della cupola delle cavità per potervi ancorare i suoi ponteggi sospesi, che potevano essere montati nel corso della costruzione.

Mattoni a spina di pesce.

I mattoni a spina di pesce all'interno della Cupola di Santa Maria del Fiore.

Dai suoi studi sugli edifici romani apprese la tecnica dei corsi di mattoni a spina di pesce. Sfruttando la forza di coesione offerta dai mattoni collegati a spina, se ne servì per riempire gli spazi tra i costoloni, realizzando un equilibrio statico.

Lanterna.

Filippo Brunelleschi. Cupola di Santa Maria del Fiore.

1418-36. Part. della lanterna. Firenze

Completata la cupola, tutti i costoloni vennero a convergere in un anello di circa sei metri di diametro. Nonostante Brunelleschi avesse adottato tutti gli accorgimenti possibili per renderla leggera, le spinte che agivano su quell'anello erano tali che cominciarono a verificarsi delle crepe: la cupola rischiava di spalancarsi su se stessa. Risolse il problema costruendo una specie di "tappo" per chiudere l'anello. La lanterna, con il suo peso, bloccava tutte le spinte convergenti sull'anello.

La lanterna in marmo conclude elegantemente la costruzione, ha la forma di tempietto circolare, funge da collegamento con costoloni, mediante le volute classiche e gli otto archi rampanti, e fa e da perno a tutto l'edificio. Il modello è offerto dalla lanterna del Battistero.

Video

![]() rendarte piaz

rendarte piaz

Architettura -La Cupola del Brunelleschi. Da You Tube

![]() Katya Madio

Katya Madio

A. Cocchi

Filippo Brunelleschi

Mappa sintetica con riferimenti alla carriera artistica ed esempi di opere.Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

La Mappa di Geometrie fluide spiega in sintesi la vita, le invenzioni e le principali opere architettoniche di Filippo Brunelleschi, protagonista assoluto del Rinascimento. La chiara forma schematica, le immagini e gli esempi facilitano la comprensione e lo studio.

In uno schema chiaro e facile da comprendere, la mappa riassume le opere e lo stile dei primi protagonisti dell'arte del Quattrocento. Le immagini, gli esempi e la grafica aiutano ad imparare senza fatica.

La mappa riassume l'arte del Quattrocento nei suoi aspetti principali. In modo chiaro e di facile comprensione sono esposti i concetti fondamentali sullo stile, i protagonisti e il contesto storico e culturale.

I principi fondamentali della prospettiva di Filippo Brunelleschi sono illustrati in modo chiaro su questa mappa di Geometrie fluide. Esempi e immagini aiutano a facilitare la comprensione.

Le città del Rinascimento.

Mappa sintetica sull'urbanistica e la città ideale nel Rinascimento. Caratteristiche, funzioni e soluzioni. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Nel Rinascimento l'ambiente urbano è concepito come luogo ideale in cui si realizza un armonico rapporto tra uomo e spazio. A questi ideali si conformano i progetti urbanistici di Ferrara, Urbino e Pienza. La Mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo chiarro le caratteritiche e gli esempi più importanti della città ideale del Rinascimento.

Leon Battista Alberti.

Mappa sintetica con cenni sulla vita e sintesi sulle opere principali. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Sull'opera di Leon Battista Alberti, artista e intellettuale tra i più completi del Rinascimento, la mappa concettuale proposta da Geometrie fluide offre una sintesi chiara e completa. Gli esempi dei monumenti principali sono accompagnati da immagini e brevi spiegazioni.

Donatello

Mappa sintetica con riferimenti alle opere principali dell'artista. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Donatello è stato uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, ammirato anche da Michelangelo, sapeva lavorare su qualsiasi materiale ottenendo sempre risultati eccellenti. La mappa concettuale di Geometrie fluide, in uno schema chiaro e di facile comprensione, permette di imparare con facilità gli aspetti essenziali della vita e delle opere principali di questo artista, seguendo il corso della sua lunga evoluzione stilistica.

Masaccio. Mappa concettuale

Mappa sintetica con cenni sulla vita, opere principali e caratteristiche dello stile. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Masaccio è uno dei pittori più affascinanti del '400. Nella sua breve vita ha rivoluzionato la pittura inaugurando lo stile rinascimentale. Nella mappa viene illustrata in sintesi la personalità artistica di Masaccio, con cenni biografici, esempi e spiegazioni delle opere principali. La chiarezza dei contenuti rende molto facile lo studio su questo artista.

Il palazzo signorile nel '400.

Mappa concettuale con caratteristiche, esempi e funzioni sul Palazzo signorile nel '400.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Nel XV secolo, grazie all'opera di Leon Battista Alberti e Michelozzo Michelozzi si definisce la tipologia del palazzo signorile. La mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo chiaro e sintetico le caratteristiche, le funzioni e le esigenze a cui doveva rispondere la dimora dei signori rinascimentali. Gli esempi e lo schema ordinato permettono di imparare senza fatica.

Lo Spedale degli Innocenti è un importante modello di architettura rinascimentale. Per capire e imparare senza fatica gli aspetti architettonici del monumento di Brunelleschi, il Riassunto di Geometrie fluide mette a fuoco i concetti fondamentali in modo chiaro con brevi spiegazioni, esempi e immagini.

Le caratteristiche dello stile gotico in Italia nei principali esempi di architettura, pittura e scultura. Il linguaggio chiaro e gli esempi, accompagnati dalle immagini facilitano la comprensione e l'apprendimento.

Arte medievale.

Mappa concettuale sulle correnti e gli stili artistici del Medioevo. Esempi e caratteristiche. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Durante il Medioevo si sono avvicendati stili e correnti artistiche in una situazione ricca di importanti novità. La Mappa concettuale di geometrie fluide mette a fuoco il panorama artistico del Medioevo evidenziando i passaggi e le caratteristiche principali, offrendo una visione facilmente comprensibile.

Andrea Palladio.

Mappa concettuale con cenni sulla vita e formazione e riferimenti alle opere principali. Autore. A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PD

L'architettura palladiana è stata un modello fondamentale, di successo nell'età moderna in tutto il mondo occidentale. La concezione di perfetta armonia tra edificio e natura è tutt'ora attuale. La mappa di Geometrie fluide spiega la vita e le opere principali di Palladio con esempi chiari e di facile assimilazione.

Guarino Guarini

Mappa concettuale con cenni sulla vita, formazione e riferimenti alle opere principali. Autore. A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Lo stile di Guarino Guarini è una perfetta simbiosi tra razionalità matematica e fantasia artistica. La mappa di Geometrie fluide traccia una breve biografia e si sofferma sulle opere principali del maestro modenese. Ogni esempio è illustrato e spiegato in modo sintetico e chiaro.

Francesco Borromini

Mappa concettuale con cenni sulla vita, formazione e riferimenti alle opere principali. Autore: A. Cocchi

Uno degli artisti più sensibili e originali del Barocco è stato Francesco Borromini. Le sue straordinarie intuizioni e il suo modo di concepire lo spazio hanno anticipato molte soluzioni dell'architettura moderna. La mappa concettuale di Geometrie fluide è dedicata alla vita e alla vicenda artistica di Borromini e spiega con esempi chiari le sue opere più famose negli aspetti più innovativi.

Gianlorenzo Bernini.

Mappa concettuale con cenni sulla vita, formazione e riferimenti alle opere principali. Autore. A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Gianlorenzo Bernini è stato l'interprete principale del trionfo della Chiesa controriformata. La mappa concettuale di Geometrie fluide riprende con una trattazione sintetica, chiara e completa i principali momenti della vita, e i capolavori più famosi del maestro barocco.

Raffaello.

Mappa concettuale con cenni sulla vita e sintesi sulle opere principali. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Raffaello è il più grande interprete della società dei suoi tempi, modello di armonia e naturalezza. La mappa di Geometrie fluide chiarisce i principali passaggi dello stile del maestro urbinate attraverso gli esempi delle opere più famose. Le spiegazioni chiare e sintetiche della mappa di Geometrie fluide facilitano la comprensione e lo studio.

Michelangelo.

Mappa concettuale illustrata con cenni sulla vita e sintesi sulle opere principali. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

La vita e le opere principali di Michelangelo sono spiegate con chiarezza e in modo sintetico in questa Mappa di Geometrie fluide. Gli aspetti più importanti sono resi con semplicità per facilitare lo studio e la comprensione dei monumenti.

Sandro Botticelli.

Mappa sintetica con le principali tappe del percorso artistico, esempi e caratteristiche dello stile. Autore: A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

L'arte di Sandro Botticelli ha conosciuto un'evoluzione continua dai suoi esordi alla fase finale, con profondi cambiamenti stilistici. La mappa di Geometre fluide mette in evidenza il percorso artistico del maestro fiorentino in rapporto all'ambiente storico culturale e offre uno schema chiaro sulla sua vita e le sue opere principali, rendendo facile lo studio e la comprensione.

Leonardo da Vinci.

Mappa concettuale con cenni sulla vita e sintesi sulle opere principali. Autore: A.Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Le opere di Leonardo da Vinci rivelano la cultura e la sensibilità straordinaria di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. La mappa di Geometrie fluide spiega in modo sintetico e chiaro i principali capolavori del maestro toscano, con cenni sulla vita e la sua formazione.

Bibliografia e sitografia

AA.VV. Moduli di Arte. Dal Rinascimento maturo al rococò. Electa Bruno Mondadori, Roma 2000

A. Blunt Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo. Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio Einaudi Editore, Torino 1966

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 2, Zanichelli Bologna 2004

G. Dorfles, S. Buganza, J. Stoppa Storia dell'arte. Vol II Dal Quattrocento al Settecento. Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo 2008

E. Forssman. Dorico, ionico, corinzio nell'architettura del Rinascimento. Editori Laterza, Bari 1988

L. H. Heydenreich Il Primo Rinascimento. Arte italiana 1400-1460. Rizzoli Editore, Milano 1979

La Nuova Enciclopedia dell’arte Garzanti, Giunti, Firenze 1986

P. Murray L'architettura del Rinascimento italiano. Editori Laterza, Bari, 1987

N. Pevsner Storia dell’architettura europea. Il Saggiatore, Milano 1984

R. Wittkower Princìpi architettonici nell'età dell'umanesimo. Giulio Einaudi editore, Torino 1964

WWW. Italica.it