Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato

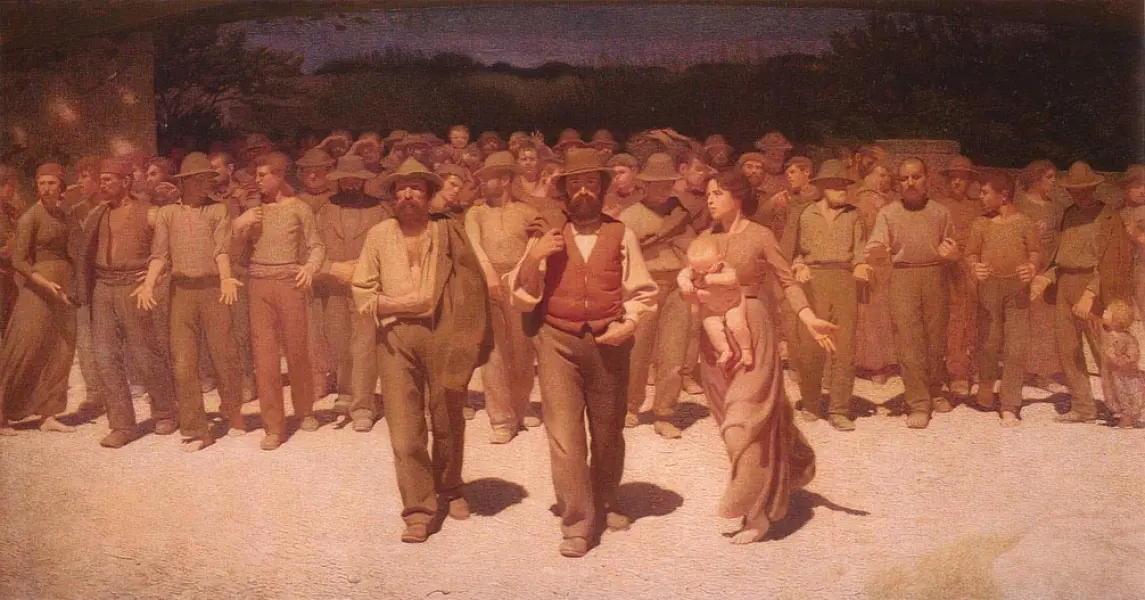

Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato. 1901. Olio su tela. Milano, Museo del Novecento.

In questo dipinto la tecnica divisionista di Pellizza trova la sua più alta espressione. Accanto alla resa compatta dei personaggi che avanzano come un'unica massa, i toni caldi, vivacizzati dalla luiminosità degli accostamenti, rinviano all'idea di unione e solidarietà della nuova classe sociale.

L'opera-manifesto del socialismo

Nel 1901 Pellizza termina la sua opera più conosciuta, Il Quarto Stato. Il dipinto è considerato il manifesto dell'impegno sociale e umanitario del pittore, convinto che nella società del tempo l'artista avesse il compito di educare la popolazione, elevandola spiritualmente e culturalmente tramite l'arte. E' anche interessante, per la coincidenza di date, il riferimento al celebre discorso che Giolitti tenne alla Camera nel 1901, proprio sulla questione dell'ascesa politica delle classi popolari.

L'opera, risultato di anni di duro lavoro, e preceduto da numerosi bozzetti e disegni preparatori, rappresenta una folla di contadini e lavoratori che avanza verso l'osservatore, emergendo dallo sfondo di un paesaggio indefinito dominato da tonalità cupe. In primo piano, dove si concentra una luce piena e calda, troviamo tre figure, due uomini e una donna con un bambino in braccio, che guidano il corteo. La scena è ambientata probabilmente nella piazza di Volpedo e i protagonisti del suo dipinto sono gli stessi abitanti che fungono da modello per l'artista.

Questo dipinto si distacca dalle precedenti versioni per quanto riguarda il significato: mentre prima ciò che Pellizza voleva comunicare era una sorta di protesta sociale, qui intende celebrare l'affermazione di una nuova classe sociale, il proletariato, che consapevole della care i propri diritti sulla classe dominante nella società industriale, la borghesia. Nella composizione notiamo quindi due blocchi differenti: le tre figure in primo piano e la massa di lavoratori alle loro spalle.

La donna con il bambino in braccio ha il volto della moglie di Pellizza, Teresa, e con il suo gesto sembra invitare la folla a seguirla; il movimento del corpo è sottolineato dalle pieghe svolazzanti della veste, che si avvolgono intorno alle gambe. Al centro domina la scena quello che probabilmente è il leader della massa, un uomo che avanza tranquillo, con una mano in tasca e la giacca buttata sulle spalle, ed attira la nostra attenzione per il vivido colore rosso del suo panciotto, in netto contrasto con il bianco candido della camicia. Alla sua destra un altro uomo, con la giacca appoggiata sulla spalla sinistra, procede silenzioso e concentrato.

I contadini sullo sfondo formano una specie di quinta teatrale, poichè sono disposti per la maggior parte sul piano frontale, ma ai lati sono leggermente avanzati; tutti i soggetti discutono tra di loro e e compiono gesti molto naturali, come proteggersi gli occhi dal sole, portare un bambino in braccio, o semplicemente volgere avanti lo sguardo: tutto ciò sta a dimostrare il grande studio dal vero che ha compiuto l'autore prima di realizzare quest'opera.

In questo dipinto la tecnica divisionista di Pellizza trova la sua più alta espressione. Nel tentativo di ottenere la massima luminosità possibile, egli concentra nel primo piano una gamma cromatica chiara, con una netta prevalenza di toni caldi, ocra e rosati, che rendono più vivo il riflesso della luce attraverso l'accostamento di colori, stesi attraverso i piccoli tocchi della tecnica divisionista.

In questo quadro tutto contribuisce a rendere l'idea di compattezza e di unione di questa nuova classe sociale, che attraverso numerose lotte per i suoi diritti, otterrà una posizione politica di importante peso nella società moderna.

Lo schieramento orizzontale delle figure, sviluppate secondo la composizione paratattica, rinvia da un lato, alla soluzione classica del fregio, dall'altro a una situazione molto realistica, che sembra ripresa direttamente da un episodio di protesta sociale. E' una soluzione conpositiva che associa il ricordo dei valori riferiti all'antica civiltà classica alla moderna consapevolezza dei propri diritti civili. La compattezza dei personaggi, gli atteggiamenti decisi e l'imponente procedere in avanti verso lo spettatore sono altri efficacissimi espedienti espressivi atti a creare l'effetto di una massa unica che avanza inesorabile, con chiare allusioni sia al valore di solidarietà sociale, sia alla presa di coscienza dalla propria forza politica da parte di tanti individui che si sentono sempre più una "classe sociale" capace di rivendicare i propri diritti.

Alro riferimento fondamentale gia apparso in Fiumana, è l'evocazione della Scuola d'Atene di Raffaello, soprattutto per l'armonia d'insieme e per quella particolare ricerca di naturalezza e semplicità a cui l'artista si è tanto dedicato, evidente anche nei bellissimi disegni preparatori.

Sebbene all'inizio "Il quarto stato" suscitò parecchie perplessità , sia nei critici che negli amici stessi di Pellizza, successivamente ha incontrato una enorme fortuna, grazie anche al messaggio sociale di cui è portatore.

E. Pasqualone

Art Nouveau

Mappa concettuale con riferimenti allo stile ed esempi. Autore: A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

All'inizio del '900, l'Art Nouveau ha portato un importante rinnovamento estetico in tutta Europa e negli Stati Uniti, determinando un gusto nuovo di largo successo. La mappa di Geometrie fluide illustra gli aspetti essenziali dello stile offrendo esempi famosi nei numerosi campi della sua applicazione.

La vita e l'attività artistica di Francesco Hayez è presentata in questa mappa di Geometrie fluide in una sintesi chiara e completa.Vengono spiegate i principali capolavori dell'artista con riferimenti al conteston storico e culturale.

Le principali tappe del percorso artistico del grande pittore olandese attraverso i capolavori principali. Cenni sulla vita e caratteristiche dello stile pittorico. Una sintesi efficace per imparare senza difficoltà.

I Macchiaioli.

Mappa concettuale con caratteri generali, esponenti principali, esempi di opere e caratteristiche dello stile. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

I Macchiaioli rappresentano il più importante fenomeno artistico italiano di metà '800. Nonostante i contatti con il Realismo francese e l'Impressionismo, questi artisti rimangono autonomi anche all'interno del gruppo, con stili e personalità molto diverse. La mappa sintetica di Geometrie fluide mostra gli aspetti essenziali della pittura dei Macchiaioli con esempi di dipinti famosi in sintetiche e chiare spiegazioni.

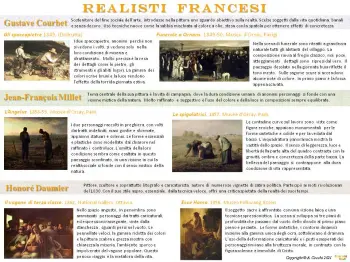

Realisti francesi.

Mappa concettuale con caratteri generali, esempi delle opere principali di Courbet, Millet, Daumier. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

L'interesse sociale, il mondo del lavoro, la condizione dell'uomo e il rapporto con lanatura sono alcuni dei temi centrali che accomunano i maggiori Realisti francesi. La mappa concettuale di Geometrie fluide affianca e pone a confronto alcuni dei dipinti più famosi di Courbet, Millet e Daumier con spiegazioni chiare e sintetiche.

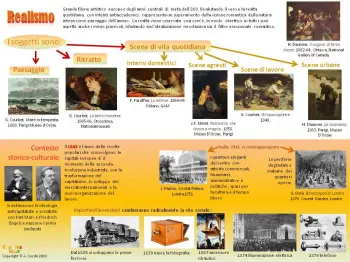

Realismo.

Mappa concettuale con i caratteri dello stile, esempi e contesto storico-culturale. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Il Realismo ha gettato un nuovo sguardo sulle tematiche sociali, coinvolgendo numerosi artisti e proponendo uno stile inedito. La mappa concettuale di Geometrie fluide evidenzia in modo chiaro gli aspetti essenziali di questa corrente artistica in rapporto al contesto storico e culturale, attraverso esempi di opere famose.

Impressionismo

Mappa concettuale con inquadramento storico-culturale e caratteri fondamentali dello stile e della tecnica. Autore: A. Cocchi.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Uno degli stili artistici più affascinanti dell'800 è senza dubbio l'Impressionismo. La nascita dello stile con le sue motivazioni, i caratteri fondamentali, le basi culturali e i soggetti sono spiegati e illustrati in modo chiaro dalla mappa concettuale di Geometrie fluide.

Romanticismo.

Mappa concettuale con caratteri generali dello stile ed esempi dei principali esponenti. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Il Romanticismo è un fondamentale fenomeno artistico e culturale dell'età moderna. La mappa di Geometrie fluide evidenzia le caratteristiche e gli artisti principali attraverso l'esempio di alcuni capolavori accompagnati da brevi e chiare spiegazioni

Bibliografia

Anna Maria Damigella. Pellizza da Volpedo. Giunti editore 1999

Emma Bernini Roberta Rota Storia dell'arte-il Settecento e l'Ottocento. Laterza editore 2000

Giulio Carlo Argan. L'arte moderna. Sansoni editore 2002

Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro. Itinerario nell'arte. Zanichelli editore 2008