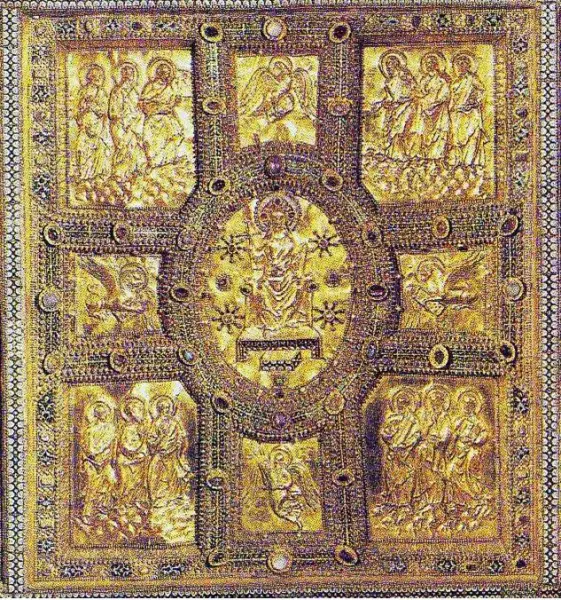

Vuolvinio. Altare d'oro di Sant'Ambrogio

.jpg)

Vuolvinio. Altare di Sant'Ambrogio. 854-59. Legno oro, argento dorato, pietre e smalti.

Milano, Basilica di Sant'Ambrogio. Foto di Sailko

Realizzato dal monaco orafo Vuolvinio, l'altare d'oro della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano è uno dei più importanti capolavori dell'arte carolingia.

L'altare di luce

L'Altare d'Oro della basilica milanese dedicata a Sant'Ambrogio risale all'842 circa, ed è uno dei maggiori esempi dell'arte carolingia in Italia.

È realizzato in legno, presenta una forma di parallelepipedo a cui sono state sovrapposte, su tutte le sue superfici, lastre d'oro e di argento dorato. Le lastre sono lavorate con la tecnica dello sbalzo, abbellite da cornici decorate da gemme preziose e smalti.

La fronte posteriore, seppure rivolta al clero e all’abside, è in realtà il lato principale dell'opera. Su questa facciata sono raffigurate le Storie della vita di sant'Ambrogio, realizzate dalla mano del maestro Vuolvinio. La firma di Vuolvinio si trova sul lato posteriore: ciò ha fatto pensare che il maestro avesse realizzato di sua mano solo questi pannelli e alcuni sui fianchi, e che sul resto dell'opera avesse esercitato una sorta di supervisione artistica.

Sulla facciata anteriore, figurano invece le Storie della vita di Cristo, attribuite ai Maestri allievi di Volvinio.

Lo stile di Vuovinio è un perfetto esempio del gusto classicheggiante dell'arte carolingia, ma si distingue comunque per il sapiente equilibrio nella composizione, e inoltre i gesti dei personaggi sono contenuti ed il rapporto tra pieni e vuoti è molto calibrato. È quindi più plastico e definito rispetto allo stile del fronte anteriore. Altre caratteristiche dell'arte di Vuolvinio sono la chiarezza della narrazione e i particolari dei paesaggi semplici ed essenziali, le forme salde, tondeggiati e i contorni limpidi, la freschezza nel tratteggiare le figure e nel rendere il movimento. Proprio la semplicità di queste figure ha suggerito all’autore di inserire delle scritte in latino, sotto ad ogni personaggio, affinchè si riconoscesse e fosse più chiara anche la scena rappresentata.

Bisogna comunque osservare che Volvinio ha una particolare cura per i piccoli oggetti apparentemente insignificanti che riguardano la vita di tutti i giorni, come le ciabatte del santo, nella scena che rappresenta il suo sogno.

L’altare ha una forma di parallelepipedo (di 85×220×122 cm) che ricorda vagamente una cassa-sarcofago, ma in realtà, a contrario di quanto si possa pensare vedendolo, inizialmente esso non venne progettato per contenere i resti dei tre santi, Gervasio, Protasio e naturalmente Ambrogio, ma assunse questa funzione di reliquiario solo in seguito e la mantiene ancor ora.

L’altare dev’ essere stato sicuramente eseguito da un'unica bottega, anche se presenta diversi stili, dovuti a personalità artistiche diverse che hanno lavorato alla stessa opera.

Le quattro facce laterali sono decorate da pannelli scolpiti con la tecnica dello sbalzo e solo i due lati minori non sono suddivisi in riquadri figurati, ma presentano delle croci. Sui due lati maggiori, le formelle figurate sono separate fra loro da ricche cornici decorate con raffinati motivi a filigrana tipici dell’arte longobarda, e impreziosite con pietre di grande valore incastonate in vari punti, e placchette multicolori, preferibilmente bianco, turchese, blu e rosso (tipici della Lombardia). La tecnica di lavorazione di queste placchette consiste in un particolare tipo di decorazione a smalto chiamato “cloisonné”, e nei punti dove si incrociano le formelle raffigurano volti umani (probabilmente santi) e angeli. Sul lato anteriore le placchette a smalto propongono motivi decorativi a imitazione di mosaici.

Lato anteriore

Vuolvinio e collaboratori, Altare di sant'Ambrogio, particolare della vita di Cristo.

Fronte anteriore. Le pietre preziose abbelliscono le cornici.

Il lato anteriore dell'Altare di Sant'Ambrogio, in oro, è rivolto verso i fedeli e diviso in tre pannelli in cui quelli ai lati sono di uguale grandezza mentre quello centrale è di poco più largo.

Il pannello centrale contiene una grande croce detta clipeata, la quale presenta al centro, in un ovale, il Cristo definito Pantocratore cioè “signore di ogni cosa” seduto in trono e circondato da astri stilizzati. In corrispondenza dei bracci, figurano i simboli apocalittici del tetramorfo (letteralmente dal greco quattro-forme) ovvero dei quattro Evangelisti (in alto l'aquila equivalente a Giovanni, a sinistra il leone per Marco, a destra il bue di Luca e in basso l'angelo immagine di Matteo).

I quattro pannelli d'angolo sono occupati dalle raffigurazioni a gruppi di tre degli apostoli.

I due pannelli laterali presentano sei riquadri ciascuno. Vi sono raffigurate le Storie di Cristo. La disposizione di queste scene inizia sul lato sinistro, nell'angolo in basso esterno e prosegue in colonna verso l'alto, per poi riprendere in basso nella colonna successiva. La lettura prosegue nello stesso e identico modo sul lato opposto. Le scene sono disposte così per un motivo ben preciso, infatti, l'osservatore è obbligato a guardare inevitabilmente anche verso la croce al centro, simbolo di Salvezza per eccellenza. La narrazione dell’episodio in genere termina in ciascuna formella, ed è interessante far notare come alcune scene siano state scelte apposta per ribadire la natura umana e al contempo divina del Cristo, in opposizione all'arianesimo, contro cui in quegli anni lottava proprio Angilberto, il vescovo committente dell'opera.

Generalmente attribuito ai cosiddetti Maestri delle Storie di Cristo, il frontone anterioredell'altare rivolto ai fedeli uno stile unitario, tanto da aver fatto inizialmente pensare ad alcuni studiosi che fosse stato un solo allievo di Volvinio ad aver scolpito questa facciata. Ma, in seguito a recenti restauri e analisi più approfondite, ora si è completamente sicuri del fatto che più mani abbiano preso parte alla sua creazione. Questo stile poi, è molto più vivace e narrativo, i tratti sono più mossi e pittorici; forse questi maestri furono meno abili, ma si interessarono maggiormente a esprimere anche il meno significante particolare. Il racconto infine, si svolge alquanto serratamente, è pieno di personaggi e la luce e i loro movimenti nervosi suscitano un senso di inquietudine, lontanissima dalla visione serena e distesa di Vuolvinio, che ha realizzato la parte posteriore.

Questa parte anteriore interamente in oro, con le Storie di Cristo, è stata per questi motivi sicuramente creata da artisti di ascendenza bizantina.

Vuolvinio e collaboratori, Altare di sant'Ambrogio, 835. Frontone anteriore intero, 85x220x122 cm. (IX secolo).

Al contrario di Volvinio, di cui si ignora la provenienza, per questi Maestri delle Storie di Cristo non vi è alcun dubbio sulla loro origine che è certamente lombarda. Tale certezza viene ricavata dalla grande varietà di influssi che si riscontrano nei diversi pannelli del frontone anteriore, appartenenti a correnti stilistiche già diffuse in questa regione.

Però si è anche notato che tali maestri rivelano una cultura figurativa molto più ampia, le scene sono infatti divise in modo assai complesso, come nei modelli tardo-antichi individuabili anche negli affreschi del Monastero di San Giovanni a Müstair. Le finte architetture, gli elementi paesistici, le vedute a volo d'uccello e la mimica molto marcata, sono elementi che si possono riscontrare anche negli affreschi della cripta di Saint-Germain d'Auxerre. Il vivace senso delle narrazioni che emerge dalle scene, ricorda quello delle miniature della scuola di Reims. Ed infine gli elementi grotteschi, le fisionomia stravolte (come quelle dei mercanti nella Cacciata), e gli effetti fin troppo naturalistici delle rocce o di dettagli (come la capanna del cieco nella Guarigione), sono presenti nella miniatura di Costantinopoli, capitale dell’impero bizantino.

Lato posteriore

Il lato posteriore dell'Altare di Sant'Ambrogio è in argento con dorature su alcuni particolari, ed è rivolto verso l'abside, quindi viene riservato esclusivamente al clero ed a coloro ai quali era concesso di vedere la tomba del santo patrono.

Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio. Frontone posteriore. Gli sportelli con i medaglioni e la firma di Volvinio.

Presenta la stessa divisione in tre parti del fronte anteriore già preso in analisi. Al centro vi sono i due sportelli che chiudono la finestrella del reliquiario, ciascuno decorato da quattro medaglioni: i due in alto presentano un arcangelo ciascuno (Michele a sinistra e Gabriele a destra); i due in basso raffigurano scene di omaggio: Ambrogio che incorona Angilberto che gli presenta l'altare, a sinistra, e Ambrogio che incorona Vuolvino magister phaber, che lo venera, a destra. In questi ultimi due medaglioni quindi sono rappresentati il committente da una parte e l'artefice dell'opera dall’altra.

Il tondo con Ambrogio che incorona Vuolvino è forse il primo autoritratto dell'arte altomedievale, segno di un'autocoscienza del tutto nuova: l'artista, infatti, ora non è più un semplice strumento della gloria divina, ma è un individuo a cui lo stesso Ambrogio, che è un santo, rende omaggio, confrontato con l'arcivescovo Angilberto che, in quanto chierico, dovrebbe essergli superiore, ma viene comunque ritratto nella medesima posa.

Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio. Fronte posteriore; le storie di Sant'Ambrogio.

I pannelli laterali rappresentano dodici scene con le Storie di Sant'Ambrogio, ma questa volta la lettura procede, sempre partendo dal basso, da sinistra a destra saltando da un pannello all'altro e riprendendo nella fila superiore a destra. Le scene della vita di S. Ambrogio, rispetto a quelle della fronte anteriore, si svolgono inoltre in un racconto più scandito e vi sono presenti figure più compatte e uno sfondo più neutro.

Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio. Fronte posteriore; le storie di Sant'Ambrogio.

Le scene raffigurate da Vuolvino e suggerite dal colto vescovo Angilberto, erano spesso inedite, per cui dovette egli stesso inventarsi come sistemarle narrativamente, poiché non ebbe a disposizione alcun precedente iconografico già definito. Ecco alcune delle scene rappresentate nell’altare, volute da Angilberto:

Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio. Fronte posteriore. Particolare della cavalcata o il richiamo a Milano.

L'elezione divina di Aurelio Ambrogio e quindi della stessa Chiesa milanese, nella scena del Miracolo delle api. Mentre Ambrogio ancora un bambino e dormiva nella sua culla messa provvisoriamente nell'atrio del Pretorio, all’improvviso uno sciame di api si posò sulla sua bocca, qui esse entravano ed uscivano liberamente, senza che Ambrogio se ne accorgesse. Dopo di che lo sciame si levò in volo salendo in alto scomparendo alla vista di coloro che erano presenti. Suo padre, impressionato da questo avvenimento miracoloso, avrebbe esclamato «Se questo mio figlio vivrà , diverrà sicuramente un grand'uomo», il che effettivamente avvenne.

Ambrogio richiamato a Milano o forse la cavalcata da Roma a Milano, miracolosamente durata pochi minuti, fatta per riuscire a celebrare la messa in tempo.

I Funerali di San Martino (San Martino di Tours è un santo che si dedicò strenuamente alla lotta dell'arianesimo);

Il ritrovamento del chiodo: Ambrogio stava camminando per Milano, quando avrebbe trovato un fabbro che non riusciva a piegare il morso di un cavallo: in quel morso Ambrogio riconobbe uno dei sacri chiodi con cui venne crocifisso Gesù Cristo. In seguito a diversi passamani, adesso un potenziale "chiodo della crocefissione" è tutt'ora appeso nel Duomo di Milano, a grande altezza, sopra l'altare maggiore.

La battaglia di Parabiago: ove, Ambrogio, si dice, sarebbe apparso il 21 febbraio 1339, durante la celebre e omonima battaglia. Il santo, cavalcando a dorso di un cavallo e sguainando una lunga spada, mise paura alla Compagnia di San Giorgio, comandata dal famoso Lodrisio Visconti, permettendo alle truppe milanesi del suo fratello Luchino e di suo nipote Azzone di vincere. Per commemorare tale fatto, se pur leggendario, fu edificata a Parabiago la Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria e, nell’altare a Milano, gli è stata dedicata una formella.

L’occupazione della basilica: Ambrogio combatté a fondo sia l'arianesimo che il paganesimo. In particolare, per combattere l'arianesimo, giunse a colpi di mano per occupare le chiese di Milano. La corte imperiale di Milano era schierata apertamente con gli ariani ed è famoso il racconto in cui, assieme ai confratelli, "occupa" la basilica destinata ad essi.

Vuolvinio, Altare di sant'Ambrogio. Fronte posteriore. Particolare del battesimo del santo.

Il battesimo del santo, nell’ultima formella in basso a destra Dopo cinque anni di magistratura a Sirmio, nel 370 fu incaricato di governare la Liguria, e poi anche l'Emilia e, infine, giunse a Milano come governatore dell'Italia settentrionale. La sua abilità di funzionario adattissima per dirimere pacificamente i forti contrasti tra ariani e cattolici gli procurò un grande apprezzamento da parte di entrambe le parti in lotta. Nel 374, alla morte del vescovo ariano Aussenzio di Milano, Ambrogio fu acclamato vescovo a furor di popolo, anche se non aveva ancora ricevuto il battesimo e fosse riluttante ad accettare la carica. Dopo la conferma della carica da parte dell'imperatore Flavio Valentiniano, nel giro di una settimana Ambrogio fu battezzato e ricevette il cappello episcopale. Una formella rappresenta anche sant’Agostino battezzato

La morte di Ambrogio: un angelo o secondo alcuni, Gesù Cristo in persona, fa visita al santo in fin di vita.

Vuolvinio, Altare di Sant'Ambrogio. Fronte posteriore. Particolare della morte del santo.

Per finire il racconto delle avventure leggendarie e dei miracoli compiuti dal santo, davanti alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano è presente una colonna, comunemente chiamata dagli abitanti locali, “colonna del diavolo". Si tratta di una colonna appartenente all’epoca romana, qui trasportata da un altro luogo a noi sconosciuto, che presenta due fori, oggetto di una leggenda secondo la quale la colonna fu testimone di una lotta tra Sant'Ambrogio ed il demonio. Il maligno cercando di trafiggere il santo con le corna finì invece per conficcarle nella colonna. Dopo aver tentato a lungo di divincolarsi, il demonio riuscì a liberarsi e, spaventato, fuggì. La tradizione popolare vuole che i fori odorino di zolfo e che appoggiando l'orecchio alla pietra si possano sentire i suoni dell'inferno. In realtà questa colonna veniva usata per l'incoronazione degli imperatori germanici.

Inoltre è necessario notare la presenza all'interno delle formelle di elementi appartenenti alla quotidianità del Santo, come le sue ciabattine posizionate sotto la sua branda nella scena della morte. Infine, all'interno di ogni formella compare inoltre una didascalia in latino che racconta brevemente cosa sta avvenendo nella scena, e ciò è resa inevitabile dalla mancanza di quei particolari che permettono l’immediata identificazione della scena in cui viene coinvolto il santo.

Lati minori

I due lati minori presentano una losanga e triangoli, con al centro una grande croce gemmata, circondata da raffigurazioni di angeli in adorazione e alcuni santi in preghiera, alle sommità dei bracci e della losanga entro clipei, mentre nei quattro riquadri a fianco della croce sono in posizione prosternata.

Le reliquie nell'altare

Il 13 gennaio 1864 la Chiesa volle cercare di recuperare da una cripta posta sotto l'altare le reliquie di Gervasio, Protasio e naturalmente Ambrogio, il quale fu a suo tempo colui che trovò i corpi dei due santi in quanto il loro cimitero si trovava nel luogo in cui fu costruita la basilica. Però c'erano solo due loculi vuoti: uno grande, dedicato ai due santi e uno più piccolo che doveva custodire le spoglie di sant'Ambrogio, con un'unica urna di porfido.

L'8 agosto 1871 finalmente si decise di aprire l'urna: dentro vi era solo dell'acqua stranamente limpidissima, sul fondo invece trovarono 3 scheletri che furono attribuiti ai tre santi già citati. Il 14 maggio 1874 queste reliquie furono portate in una nuova urna più preziosa, in argento e cristallo, che era stata realizzata per l'occasione.

Oggi l'altare è collocato sotto il ciborio, affinchè si capisca che le reliquie ci sono ancora, benchè collocate sotto l'altare e visibili da una finestrella posta nel lato posteriore di questo. L'altare è comunque protetto da una teca di vetro trasparente.

L. Cenni

Video

L'altare d'Oro di Vuolvinio in un'analisi dell'opera in forma didattica

Altare d'oro di Vuolvinio - disegnoestoriadellarte1e2

Arte medievale.

Mappa concettuale sulle correnti e gli stili artistici del Medioevo. Esempi e caratteristiche. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Durante il Medioevo si sono avvicendati stili e correnti artistiche in una situazione ricca di importanti novità. La Mappa concettuale di geometrie fluide mette a fuoco il panorama artistico del Medioevo evidenziando i passaggi e le caratteristiche principali, offrendo una visione facilmente comprensibile.

Arte Bizantina a Ravenna

Vicende storiche e fasi stilistiche. Autore: A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Lo splendore dell'Arte Bizantina a Ravenna nelle sue diverse fasi stilistiche è affrontato in modo chiaro e sintetico. In questa mappa di Geometrie fluide le brevi descrizioni dei principali monumenti sono accompagnate da cenni storici e riferimenti che permettono di collegare con facilità ogni passaggio al contesto storico e culturale.

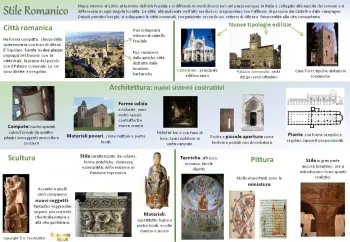

Mappa concettuale Stile Romanico

Mappa illustrata con caratteristiche generali, urbanistica, pittura, scultura, architettura. Esempi e brevi spiegazioni. Autore: A. Cocchi

La mappa può essere scaricata in formato PDF

Uno degli stili artistici più completi dell'età medievale è il Romanico, espressione di una cultura affascinante, concreta e ingegnosa. In Italia ha caratterizzato la forma delle città e tutte le arti. La mappa di Geometrie fluide mette in evidenza gli aspetti che contraddistinguono lo Stile Romanico, con esempi di facile comprensione e immagini di riferimento.

Mappa sintetica Arte Gotica

Mappa sintetica con caratteristiche, riferimenti storici, esempi. Architettura, pittura, scultura.

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

L'arte gotica è uno degli stili più ricchi e affascinanti del mondo occidentale. La mappa sintetica di Geometrie fluide illustra con immagini e chiare spiegazioni le caratteristiche nell'architettura, nella pittura e nella scultura, in rapporto al contesto storico e culturale.

La Bottega d'Arte Medievale. Mappa concettuale

Mappa concettuale con caratteristiche, organizzazione, funzioni, ruoli della bottega d'arte medievale. Autore A. Cocchi

Questa mappa può essere scaricata come documento PDF

Come funzionavano le botteghe d'arte nel Medioevo? Quali erano i risvolti economici e sociali di queste antiche officine artistiche? La mappa concettuale di Geometrie fluide spiega in modo semplice e chiaro l'organizzazione, le funzioni e i ruoli di queste importanti realtà produttive e artistiche.

Le croci dipinte

Mappa sintetica con indicazioni sulle caratteristiche, sulla tecnica e sulle tipologie del Christus triumphans e Christus patiens. Autore: A. Cocchi

Le croci dipinte, uno dei prodotti artistici più importanti dell'arte medievale, erano realizzate da artisti specializzati con una tecnica raffinata e complessa. A partire dalla seconda metà del XII secolo si diffusero dalle botteghe umbre e toscane con grande successo in tutta Italia. La mappa facilita la comprensione dei concetti e dei significati di questi preziosi oggetti artistici.

La scultura gotica è spiegata nelle caratteristiche dello stile e attraverso i maggiori protagonisti. La mappa offre esempi e immagini di opere con indicazioni chiare, sintetiche e complete.

Bibliografia

Gricco, F. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol. 2. Zanichelli editore, 2006

Enciclopedia Encarta® 2006

Enciclopedia Finson® 2006

Enciclopedia multimediale Wikipedia® 2009

Enciclopedia Wikipedia-exa® 2007-2008

Enciclopedia Treccani® multimediale 2009

Enciclopedia Sapere® multimediale 2009